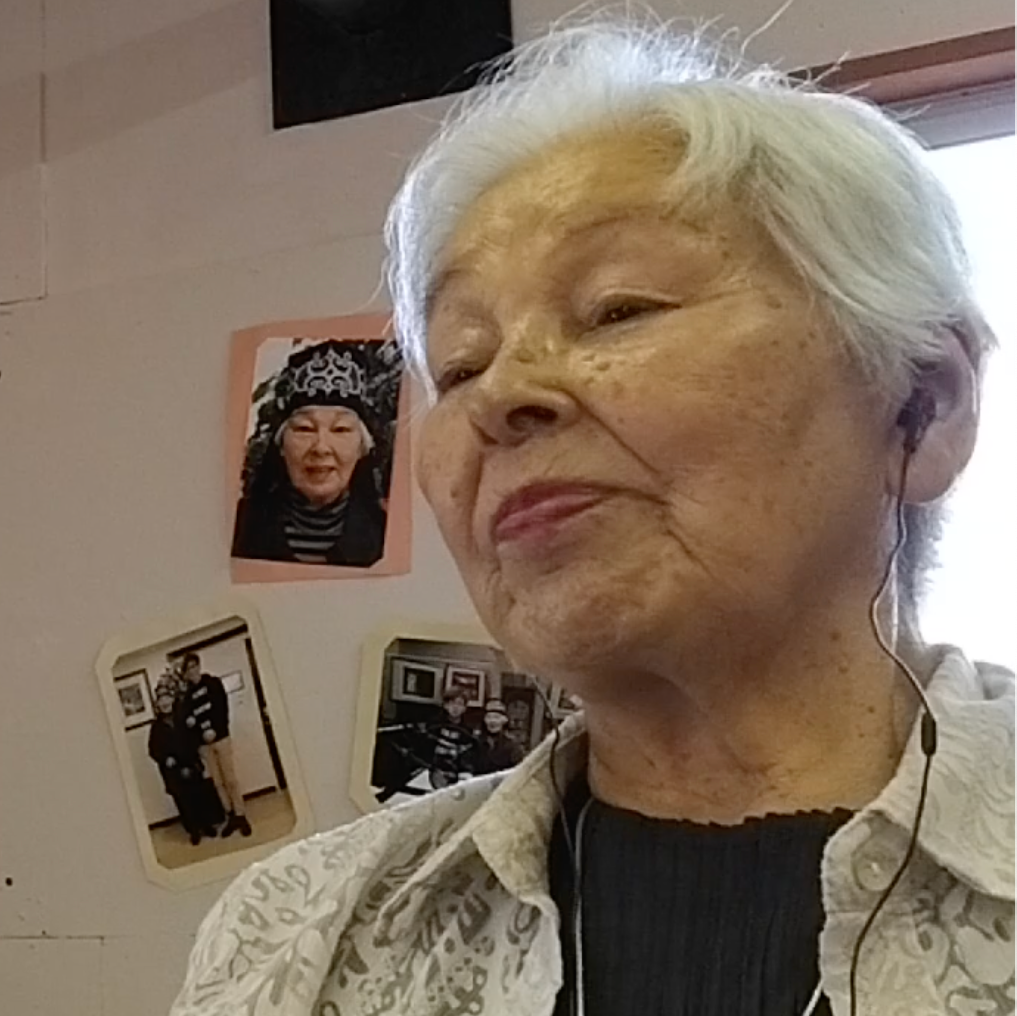

聞き取り1回目:2023年6月9日(金)

メンバー:遠山ミカ、八重樫 志仁、小泉雅弘、八木亜紀子、井上千晴、梅原晶子(Kamuy Cikap Kamuy)

場所:一般社団法人アイヌ力 アイヌ学舎 シマフクロウの家(白老)

聞き取り2回目:2023年8月21日(月)

メンバー:飯沼佐代子、井上千晴、小笠原小夜、八木亜紀子

場所:一般社団法人アイヌ力 アイヌ学舎 シマフクロウの家(白老)

- 話者の方がアイヌ語でお話された部分についてはカタカナでアイヌ語を表記しています。カタカナのあとにカッコで日本語訳を加えています。

- アイヌ語は地域によって異なります。ここでは、話者の方が使われた表現を用いました。

- アイヌ語のカタカナ表記中、イウォㇽなど小さな文字で表記しているのは子音の表記です。

- 掲載内容は2025年11月現在のものです。

姉茶での子ども時代

1945年(終戦の年)に12歳で、20歳まで姉茶(浦河町)に住んでました。

うちは男きょうだいは4人いたけど、中学生になったらみんな「雇い」といって奉公に出て生活費を家に入れていました。男きょうだいを送り出すときは大人たちがみんな泣いて送り出した。切ない思いをして生きてきたんだわ。残ったわたしが働き手さ。家は朝5時から夜まで働いていた。

畑は2町歩(2ちょうぶ、約2ヘクタール)くらいあった。たいだい6000坪くらい。そのくらいないとウマに食べさせる牧草をとれないから、ウマを養えないんだ。それに、トウモロコシや野菜を植えないと食べていけない。家族は多いし、足りないわけ。突然農業をやったものだから、ウマも籾ダネも、肥料も何もかも農協から借りる、生活費も借りる。秋に獲れた米のほとんどを農協に納めて、また貧乏がはじまる。その繰り返し。

19歳くらいまでは農薬を使っていた覚えはありません。それ以降に農薬が出回るようになって、姉茶に帰ってくると、草取りしているおばさんの皮膚に白いものができていたり、癌になって死んだりした人がいたね。田んぼに農薬をやっているから、下に向かって草をとったら毒を吸ってるようなものさ。

そうこうしているうちに19歳になって「来年は嫁に行け」と言われたけど、「いや、わたしは学校に行く」と20歳で学校に行くために姉茶を出た。姉茶のことはそのくらいのことまでしか分からない。

姉茶コタンの人々

大雑把にいうと、アイヌはずっと肉体労働をしながら働いてきたんだ。「労務者」としては関わっているけど、権利としてはなにもなかった。うちの親なんかカムチャッカまで行って漁に出ていた。カムチャッカまで行くと普通の仕事の何倍もいい給料がもらえる。だから、労働者として行っていた。

働いて、働いて、弱って村に帰ってくると病気になって、医者にかかることができずに死んでしまう。わたしの知っているアイヌの部落ではそういう人が多かった。

家は男きょうだいが働きに出ていたから、なんとか食いつないで借金払いながら生活できたけど、働き手のいない家は切ないくらい貧しいんだよね。そういうのを20歳までめいっぱい見てきた。それなのに、シャモ(和人)はやりたい放題やってきてる。

わたしの4歳上のあんちゃんは土人学校に行ってたね。わたしの頃からは国民学校になった。6歳上のお姉ちゃんも土人学校に行っていたけど、シャモにいじめられて、変なあだ名付けられてすごくいじめられたらしい。姉茶にいた、お姉ちゃんと同じ年のある女性は、本当に苦労した。その人は小さい頃に火傷を負って、顔が引きつっていた。アイヌとしてだけじゃなくて障害者としてもいじめられた。でも、ものすごく才能を持っていた。その人のお母さんは語り部で立派な人だったけど、アイヌが嫌だったからアイヌのこと何も学ばないでいたけど、大人になってから学んだそうだ。

そのころの姉茶(コタン)にはアイヌの家が30軒くらいあった。今はほとんどないよ、あそこもここもいない。死に絶えるのが早かったよね。哀れだよ。何人もの友だちが医者に行けずに死んだ。情けないよ。わたしは両親いたから、医者に連れて行ってもらえたけど、そうじゃない家も多かった。姉茶から浜にある荻伏の町の方に2里ほど行ったところに立派なお医者さんがいた。アイヌを助ける優しい人だった。その人のことは忘れない。

わたしの家族には戦争にとられた人はいなかったけど、戦争で兵隊にとられて沖縄で死んだ人もいた1。片親を戦争に取られたり、半分働きすぎて疲れて死んじゃったり、片親になったり親がいなかったりするアイヌの家が増えてくるわけです。それでアイヌはますます困窮していくわけです。何の保証もない。国にはアイヌの持ったもの取られっぱなし。そういう中で私たちは生きてきました。

お母さんとの山菜採り

春は山で山菜を採りました。そりゃたくさん採りましたよ。

プクサキナ(ニリンソウ)が本当にばあーっと咲いていてすごかった。キトピロ(ギョウジャニンニク)、フキ、トゥレプ(オオウバユリ)とか採って川で洗ってお母ちゃんに渡した。黄色い花がきれいなヤチブキ(エゾノリュウキンカ)もばあーっと生えてて、それも食べた。おみおつけにしたり、おひたしにしたりね。トゥレプの団子は美味しくて、一番好きだったね。わたしはイタドリの匂いは敏感であまり食べなかったな。

大根やイモなんかの野菜ができるまでの間は山菜で暮らしていたね。野菜が食えるのは後になってからで、それまでは山菜を食べてたね。

トゥレプ採りに行く時はクマが出るからって、何人かで行くんだ。6、7歳の頃、お母ちゃんと、近所のお母ちゃんたちと、子どもたちと一緒に採りに行って、花もあってうれしくてニコニコしていた思い出があります。山の上が牧草地みたいになっていていっぱい生えてたね。お母ちゃんからは「大きいのから採りなよ。そうしないとトゥレプ逃げちゃうよー」と言われていて、子どもだったから「草なのにどうやって逃げるのかな?」なんて思っていたね。今思えば、(採り尽くさずに小さいのは次の年のために取っておくっていう)教訓だよ、面白い表現だよね。背負って降りると膝がカクンカクンして「膝が笑ったー!」って言って笑ったよ。

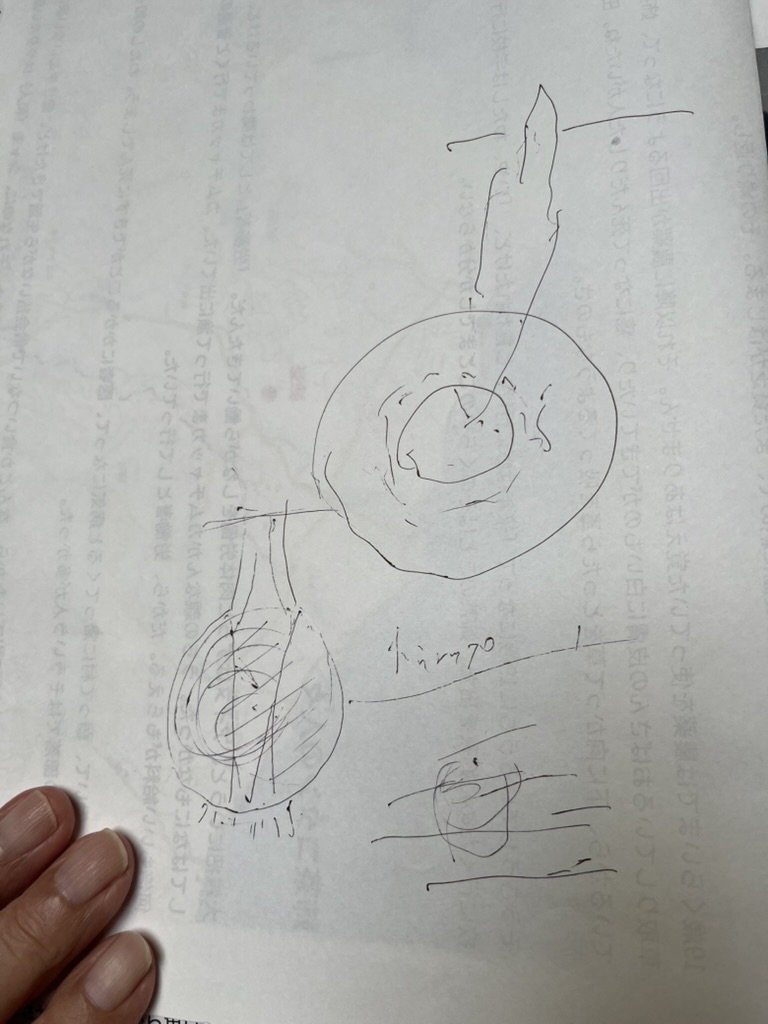

トゥレプは川で一枚ずつはがして洗って、臼に入れてつく、それでぐちゃぐちゃになるのを水をたっぷり入れて、木綿の布で濾すんです。そして、ちょっとすます(落ち着かせる)と、一番粉ってね、でんぷんが溜まるんです。それを水を切って干すんです。一番粉のでんぷんは、体の弱い人や赤ちゃんのお粥にして、食べさせるんですね。

またつくと、二番粉もとれます。一番粉や二番粉はいろんな料理に使います。残った粉と繊維をドーナツ状にして、少し置いといてから、縄を通して干します。うちは草屋根の家で、うちの中の壁に刺して干してました。

春に採るけど、冬になったら母ちゃんが団子にして、いろりの火の中に大きな葉っぱにくるんで入れて焼いた。焼けるといい匂いがするんだわ。おいしかった。年に1、2回背中に背負ってきたものだから、そんなに数はないけど、トゥレプは生活の必需品の一つなんだろうね。

フキも美味しくて好きだったね。どのフキが食べられるか、どのフキが不味いかわかるんだ。学校の帰りにフキを生で食べると口の周りにシブがついて、「ウマのダンべ(お尻のお口)」と言われてからかわれたね。フキは煮たりおみおつけに入れたりして、おいしい思い出。厚揚げと一緒に煮て醤油を少しで味付けしたりとか。米が足りないからさ、フキを入れてフキご飯とか、何でも入れてご飯をつくったよ。親が苦労して、いろんなことして食べてたよ。

サビタの木(ノリウツギ)も使った。あれはね、中は空洞で内皮はぬらぬらなるの。戦争中せっけんがなくなって、それでそのぬらぬらで頭洗ってくれて。私吹き出物出るからお母ちゃんがいつもそのぬらぬらで頭洗ってくれると、髪の毛もゆすいだあとピカピカになった。親の知恵のおかげで助けられました。

昆布採りをやめて農業と山仕事に就いたお父さん

お父ちゃんは、戦争の前は、夏の間は昆布を採って浜で暮らしていたけれど、戦争が始まってから米が食えなくなったので、田んぼを借りて米を作った。畑は自分の土地だったけど、田んぼは借りているから、そのお金も払わないといけない。戦争が終わってから、農地解放があって、その田んぼを安く買いとることができた。それからは農協の借金とかできて、もう病気もしてられないくらい。

夏は田んぼや畑をやって、お父ちゃんは冬は材木の伐り出しの仕事もしてた。今思えばアイヌは材木を伐り出して自然崩壊に加担して手を汚していた。伐り出しは「こくだし」(歩号制/ぶあいせい)で、いい木を切れば収入が増えるんだ。お父ちゃんはあちこちの山にマサカリ(ハビロ)を担いで伐り出しに行っていて、稼ぎも良かったんだ。山は会社によってあちこちにあるんだけど、大きな木がある日高山脈の山奥さ。一回だけお父ちゃんが山の飯場に連れて行ってくれました。遠かったけど、若かったからね。お父ちゃんが大好きだったからね。お父ちゃんは足がやっぱりすごい速かった。飯場には長い囲炉裏があって、火をぼんぼん燃やしていて、みんなはその両側に布団を敷いていました。火の方に足を向けて、壁の方に頭を向けて一つの部屋で寝る。私は泊まらないで帰ってきたと思うけど。

太い幹がお金になるの。こんな太い木を倒すのに、お父ちゃんが、「木はね、枝が向いている方に転ばないと怪我をする」と教えてくれた。それで、切って葉っぱの多いほうに倒すわけ。お父ちゃんがハビロでやり方を教えてくれた。1回しか教えないんだけど、私は綺麗にできて、お父ちゃんがびっくりしたんですよ。父に応えることばっかりしてきたからね。

海と川の恵み

親が昆布採りでしたから、昆布だしが豊富でした。昆布は、むしろを袋にしたような、叺(かます)にいつもいっぱいあったんですよ。根昆布、昆布の頭ともいいますけど、根にくっついてる15センチか20センチぐらいのが、一番だしが出て一番おいしいんです。親が昆布採りだったから、他のアイヌはそうしてないと思う。うちの生活はそれだった。

お父ちゃんは漁はしてない。漁をしていた知り合いにもらっていたんだ。五十集屋(いさばや)っていう魚屋も来るわけ。親がそうやって食べさせてくれたから魚は豊富にあったんだ。知り合いの漁師が小舟で獲るから背負いきれないんだ。

うちは主に魚食でしたから、おみおつけは必ず魚が入ってました。おみそ使ったりしょうゆ使ったり塩使ったりします。みそとかしょうゆは和人の社会になってから使うようになって、それまでの前の文化は全部塩味だったそうです。

それと、生の魚を刺し身にしたり調理したりしておいしく頂いてました。例えば、タラのほっぺの軟骨を刺し身にして食べる。それからサケの鼻っぺってこの辺(氷頭/ひず)を薄く切ってお刺し身にして食べる。ウニも採れ、貝も採れ、生食です。ポンサメ(小さいサメ)もいて、それもうまかった。刻んで酢味噌で食べたり、その辺で野わさびを採って醤油つけてうまかった。すごいたんぱく質だったね。軟骨がやわらかくておいしいの。こんなカニ(手のひらより大きいくらい)も子どもたちに1つずつもらって食べたり。こんな太いタコも食べたね。母ちゃんが茹でてくれたので足を1本もらって食べたね。

魚介類で保存食も作ったよ。イカは安かったから干して、秋になると箸でひっぱって伸ばしてスルメにして。ニシンも箱にどーんと父親が持ってきて、むしろに開けて縄にかけて身欠(みがき)ニシンにした。保存食はいろいろつくりました。ニシンはなんぼでも捕れたんだわ。

海がそれだけ豊かだったよね。あの頃、浦河の海岸は真っ白で貝殻がずっーと続いていた。波打ち際に貝が打ち上げられて真っ白。今は貝がいなくなって、浜は砂だけで真っ黒になってしまった。ぜんぜん違う状況さ。海も山も資源が取り尽くされて枯渇してるね。

春、田んぼに水を引く頃になると、大きな河川から大型のウグイが入ってくるんです。おなかに子がいっぱい入って、おなかが赤くなるんです。それでウグイのことアカハラって言ってました。それをざるにたくさん取った。木を輪切りにした、外に置いてあるまな板で、魚を洗って鉈でうろこを取ってはらわたを取る。それで頭から尾っぽまで鉈でミンチにするわけ。タンタンってミンチに。ぐっちゃぐちゃに。その頃はちょうど野わさびが生えてる。野わさびを走って取ってきてそれを擦って、それがわさびです。生のミンチをしょうゆとわさびで食べる。栄養豊富です。新鮮そのものだからものすごくおいしいです。大好き。アイヌ語ではミンチはチタタㇷ゚。 それから、鱗を削り取ることを動詞でケㇽケリといいます。

お肉はそんなに食べる家ではなかった。そんなに肉の採取できる時代がなかった。動物が捕りつくされて、シカなんか見たことないです。キツネもタヌキもウサギも見たことない。見れるのはヘビさんとかそういうものでした。ヘビさんとか野ネズミがそういう時は繁殖して、貧乏人のうちにまでネズミ入り込んで苦労したんです。

当時は水道なんかない。家の前にきれいな川が流れていた。毎日新しい水を汲んで、汲み置きなんかしなかった。他にも、近くに冬でも凍らなくて、水芭蕉が咲くくらいきれいで「ライベツ(死んだ川)」って言われてた川があった。今はもう暗渠(あんきょ。地下に埋設した水路)で本当の「死んだ川」になっちゃた。なんでライベツっていうのかはわからない。聞いてこいよ、言った人に。

薪拾いは子どもの仕事

戦争が終わるまでは囲炉裏を使っていたから、薪をくべて生活していた。私ら子どもらが4~5年生になると、親が子どもたちに頼って「薪取ってこい」と。夏の間に、クマが出るからって4、5人のアイヌの子どもたちで遊びながら集めたね。北海道もご存じのとおり寒いし、夏でも結構涼しいから、早くから火の気がないと家に暮らせません。夏は火は小さいけど、年中火を焚いていました。だから一日中薪をしょってくるわけです。1人の背中では間に合わないから親も若干補佐したんだろうけど、自分たちの仕事としてやらなきゃなんないことってのは薪を取りに行くことでした。みんな貧しくて、親たちが借金もあるし生活の糧で外で働かなきゃいけないので、子どもがそういう補佐の役割をしたわけです。

子どもながら、村にある木の種類も、生えている草木のことも全部わかっていました。木の種類によって、ミズキとかヤナギとか、水際に生える植物は火付きが悪いし煙がよく出て、それで木から液体が出るのであんまりくべない。ですから、イタヤ(カエデ)だとかカシワの木とかナラの木とかそういう硬い木を、採取してました。何の木か分かんないけど枯れ木があればそれも採ってました。

私たちの頃は、今その辺である森と同じぐらいの木々が生えてました。ここまで木が大きくなるのには40年かかるんだって、森は。私が子どもの頃には、大木はもう製紙会社によって切り倒されてた。その後、木を育てる段階の時に私は成長してったの。それで、村の人たちが焚き火やストーブに依存するから、いい枯れた木はみんな村の力のある人が採りつくして、枯れた倒木っていうのはほとんどなくなっているんです。アイヌは残った雑把の木を集めて生活するわけです。

集める木がなくなると生の立ち木をのこぎりで切って、しょえる程度にしてしょって帰ってくる。生木は燃えることは燃えるけど、煙がすごくて目を患う人が多いんだ。しばらく乾かしとけばいいんだけど、そんな時間はない。乾かしとけばいいなんて、生活にゆとりがあるやつらの言うことだよ。そのぐらい切羽詰まってる生き方したから貧乏なんだよ。別に不真面目でやんなかったわけじゃない。

カムイノミとイオマンテ

おじいちゃんやおばあちゃんは、もう死んでていなかったけれど、父のおじに当たるエカシはいました。でも、一緒には暮らしていなかったし、昔のことは年寄りたちは教えてくれなかった。

お父ちゃんは、しょっちゅうカムイノミ(儀式)をやってました。カムイノミは山に入るときとか、秋とか、たくさん焼酎とか食べ物あった時とか、働けない年寄りを呼んでカムイノミをやるわけ。大地に感謝してみんなでご馳走食べるわけ。母は60歳で、父は72歳で逝きました。お母さんはもう入れ墨はしていなかった。アイヌの生活の終わりごろだったから…。

村には鉄砲撃ちをしている人もいて、姉茶から日高山脈に何十キロも入ったところで、狩小屋を作ってクマやシカ、テンを獲っていたね。 鳥も飛ばないようなところに行く。同じコタンの猟師に聞いたんだけど、怒らせないといい熊の胆がとれないと言っていて、6〜7人のグループになってクマをいじめて怒らせて獲っていたようだ。ひとりじゃ熊の胆はとれないようだ。

子どもの頃、たぶん11歳くらいの頃に姉茶でやったイオマンテ(熊の霊送りの儀式)を1回だけ見たことがある。葬式とか、大事なことをいろいろ見たような気がする。同級生のお父さんが山で親子のクマを発見して、母グマを撃って2頭の子グマ(花子と二郎だったかな)を持ち帰って育てて、散歩に連れてくんだ。いちばん寒い時、雪の中でイオマンテをやった。クマを走らせて花矢で追いかけるんだけど、子どもは見ることはできなかった。和人とか研究者とか、大勢見に来ていた。

お父さんはテンとかイタチも獲ってた。テンは毛皮を売るんだけど、小さい頃に血の付いたテンの頭をイナウに刺してカムイドコ(屋内の神様を祭るところ)に置いたのを見たことがある。血がついてて気持ち悪かったけど、あれはテンの霊をなぐさめていたんだ。しばらくしたら、外にあるヌサ(祭壇)に祀りカムイに捧げる。家から100mくらい離れたところにあるクマ獲り名人の家にはクマの頭蓋骨を何十体とヌサ(祭壇)に並べているのを見たことがあるよ。姉茶には他にも何軒かそういう家がありました。そういう家は豊かそうだったね。

私の子どもの頃、具合が悪い時に、炭焼きのおじいさんとおばあさんが、拝みにきてくれました。塩と米とタバコとお酒を捧げて、火の神様にカムイノミして「子どもを助けてくれ」と頼んでくれました。

和人に奪われた暮らしと、アイヌの助け合いの精神

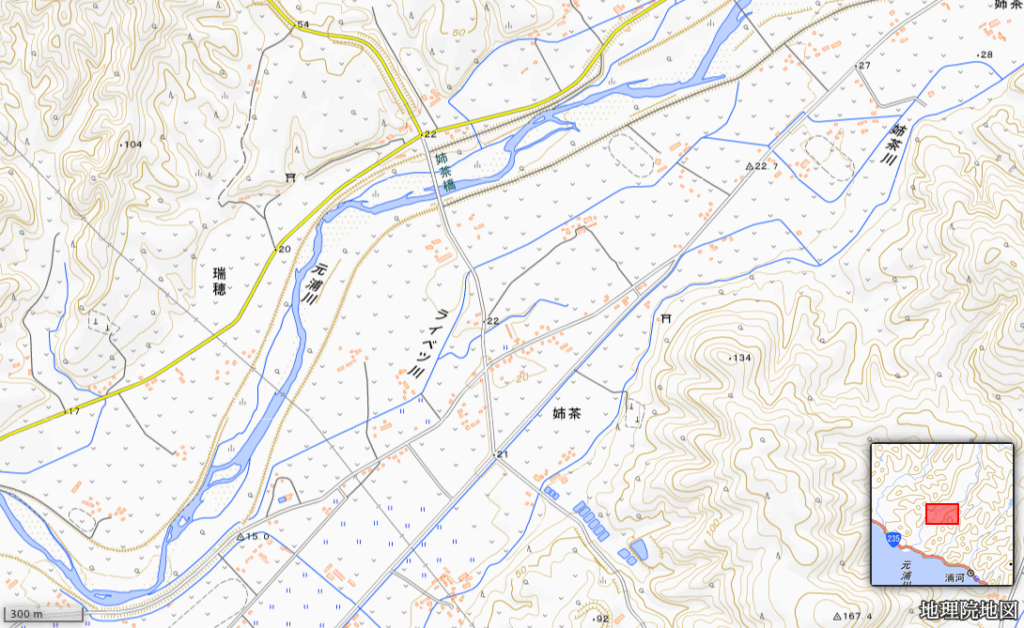

サケとかクマとかコンブなどの海藻とか、生活の必需品を和人に禁止されたせいで、サケは密漁でもしないとアイヌは取っちゃいけない。だから買うしかない。ひどい泥棒たちが来てたんだ。恐ろしい。考えたら腹が立ってしょうがないけど。姉茶も和人がたくさん住んでたから苦しんでる。私ら元浦川(上記の地図を参照)のことをオオカワっていうんですけど、このオオカワのほとりは和人の牧草地。だいたいいいとこは全部牧草地。

昔アイヌが餓死するなんてうそみたいと思ったんですよ、私。和人が来る前は、ほんのわずかな所でそういうところがあったらしいけど、普通では皆無でした。 けれども、雪深い所とか、助けに来れないほどの所で食べるものなくて餓死したって。

腕利のおじいさんとおばあさんが暮らしていて、雪の深さにはかなわなくて、困っているときに、入り口になんか音するから行ってみたら、肉の塊があったと。それで、その肉の塊はオオカミが持ってきたに違いないと。 オオカミはみんなが何どうして生きているか、ちゃんと見ていると、いつもね。狩に出ると、アイヌは動物たちの分を残して、全部持って帰るというのはない。 それに対して恩返しはそういう時でないとできないから、 オオカミは年寄りの命を助けたって。

そういう話もあるわけなんですよ。 これは食べ物に困窮したとか、いじめられたとかというより、自然との戦いですね。 自然との戦いでも、オオカミに助けられたということはあります。 悲しいことに、オオカミはもういなくなってしまったけど。

ただし、和人との兼ね合いではやっぱり(必需品を)取られてしまって、それで食べるものはなくて餓死する。 アイヌが食べるものなくて餓死したなんて、本当に前代未聞のもの。それぐらい豊富な中で生まれて生きてきた人たちがそういうふうにさせられたんだから。だから大変なもんでした。

姉茶では助け合える部分は助け合ってたと思います。11月の末、凍る頃になると母はダイコンを干しておいて、生半乾きになったら、漬物を漬けるの。四斗樽ってのがあるんです。それに塩をして、ダイコン並べて、塩をして、生の魚を置いて、塩をして。またダイコンを刻んだの入れて、また塩して、また魚積んで。魚は、雑把っていう、いろんな種類の出荷されない魚を使ってた。うちの母はそれを樽に3本ぐらい漬けてた。それをほとんどくれる(あげる)の。自分のうちの分と、くれる分を作ってんの。暮らしが大変だった人のおうちにあげたり、遠くから来た人にも持たせたりする。(来る人はわざわざ)もらいに来るわけじゃないけど、喜んでくれる人に持たせたんじゃないかな、年寄りとか。分け合う精神ですから。

アイヌは和人によってアイヌの礼儀作法っていうのを失ってるんです。その作法がきちっとできてた順守だっていうことを、私は残さなければいけないと思ってます。

姉茶を出てから考えていたこと

どんなにみじめな思いしたかや。お年寄りたちは。私の同級生にも、母親が病気が重くて、兄たちは飯場に行って、母親と二人、食べ物に不自由していた人がいた。どうやって食べて生きていたのかよくわからない。その人はお母さんが亡くなった後、隙間が空いている板張りの家で、泣きじゃくって暮らしていました。

樺太から来て苦労していた人や、朝鮮人の兄弟の子どもたちに、芋の炊いたのとか、食べ物を分けてあげたこともありました。キリがないほど貧乏人がいました。

そういう人たちを置いて、私は東京に出て、貧しい給料だけど、食べていくことはできた。自分は一回豊富な生活の中に組み込んでもらったけど、それは私の生きてきた過程と全然違うということです。そりゃ年金ももらえる。サラリーマンと一緒になれば、そんだけ何でもできます。でも、姉茶に置いて行ったおじいさん、おばあさんたちが、燃やす薪はあるのだろうか、食べものはあるのだろうか、と思っていました。そういう人たちのことを顧みて、私は何やってるんだろう、と。だからそれをもって私はアイヌに戻ってきたわけです。

姉茶を出てから本当にアイヌのことをやってるわけではなかった。なんのために勉強したかったんだろう、なんかの博士になるんだろうか、なんのために生きてるんだろう、と考えていました。なんぼ考えてもわからなかった。でも、古布絵を見つけて、もう夢中でした。本当に、ダメになるまで頑張った。

アイヌ文化を「知らない」と言うアイヌの人たち

私の母だって忙しかったけれども、私はくっついていたから植物のこととかいろんなことを教わった。でも、たいがいのアイヌはそういうことを知らないで育ってると思うよ。東京でアイヌ問題だってちょっと言うと、いじめっ子から「知らないもん」と、こう言われる。私のこと、「知ったかぶりして」っていう感じなのね。もうずいぶん嫌な思いした。ああいうの(アイヌ文化)が教えられてないから、ちょっと言うと「知らない」って(怒った調子で)言うの。「知らない」って(普通に)言ってくれればいいのにさ。最初の頃はいつも涙ボロボロこぼしながら帰ってたよ。アイヌがおっかなかったから。

ある時、本州でアイヌの歌を歌う催しがあって、私の同級生を誘ったの。ほいで機械を置いてマイクセッティングして、アイヌの歌を歌おうって言ったら「知らないもん」ってこう言うの。パニックよ、私も。彼女はお父さんが早く亡くなってお母さんは出稼ぎばかりで、それで小学校の3年生か4年生からよそのおうちの子守りして、アイヌの生活を知らないわけよ。でも私はアイヌの生活で、ちょっとした歌、シチョチョイ(豊作を祈る踊り)ぐらい覚えてた。だから(彼女も)そのぐらいは覚えてると思ったの。 ほいでしょうがないから今度「イチャルパ(先祖供養)やろう」って。イチャルパならできるって。

そういうふうに私たちは自分の文化を知らないで生きてきてる。だから、知らないで死んでる人も多い。「知らない」って怒鳴られて怒られんの。ちょっと言うと「知らないもん」って。敵みたいに言われた。知らないことが誇りみたい。その人たちは、そういうこと(アイヌ文化のこと)をするから差別が無くならないと思っているの。アイヌはアイヌで苦しい思いをしたんです。

「いつかやろう、いつかやろう」いつかがいつなんだって言ってると、時は過ぎてゆく。そういう時に、思い切って朝日新聞の家庭欄に「ウタリたちよ、手をつなごう」の投書が取り上げられたの。

アイヌのための場所がほしい

アイヌが安心して集まれる場所がほしいね。時間をかけて話す、ごろ寝して英気を養えるような場所。若い人にはもっと暴れてもらわないと。アイヌの宝を掘り起こそう、先祖に感謝しよう、森をどうやって大切にしてきたのかを伝えよう。こぶしを挙げても殺されるだけ。カムイと一緒に心で闘うんだ。根っこが良くなければ木だって大きく育たないよ。連帯が大事だ。悔しいけど、和人の力を借りないと国なんか動かないんだ。でも、先頭に立つのはアイヌでなければならいんだ。

やっぱり今の若い人たちはね、新鮮で、学ぼうとする姿勢があります。私たちの頃はそんなことやってどうすんだって、今更アイヌやってどうすんだって、聞く耳を閉ざしてたから。そういう時代に私はアイヌ問題やったから大変だった。自分もやっぱりそういう偏見持ってたから、分かんないことはないわけ、反発されても。自分もそうだったからね。分かるんだけど、それにしても独りぼっちになるってのはつらいよね。親がいなかったら私もアイヌ問題やってないと思うよ、つらすぎて。自分が差別されたっていうことを喜んで発表する人はいないと思う。できたら「差別されないで生きました」って言いたいと思いますけど、そうはいかなかった。

(まとめ:八木亜紀子、七座有香)

- 沖縄戦における道内出身の戦没者は1万人を超え、沖縄県を除く都道府県の中では最も多かったとされている。その中には、多くのアイヌ民族も含まれていた。 ↩︎