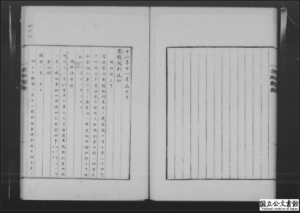

ここでいう「場所」とは、松前藩が、一定のアイヌ集団とその集団が占有する漁猟場を指定して、それぞれ有力な家臣に割り当てた、一種の支配権のことです。1630年ごろにこのシステムができた当初は「商場(あきないば)」と称し、藩主が、コメに代わる「知行(ちぎょう、収益のこと)」としてそれを家臣に分け与えるシステムなので、後に「商場知行制(あきないばちぎょうせい)」と名づけられました。当時の松前藩が蝦夷地に張り付いて生き残るための、これが基礎構造だったと言えると思います。

注目すべきは、この商場知行制が、アイヌをその土地に緊縛して生産に従事させる機能を果たした、という点です。蝦夷地に限らず、支配者が人民を土地に縛り付けて搾取するのが、江戸幕府自身の基本構造でしたから、商場知行制はそれを松前藩が蝦夷地に適用したシステムだった、と言えるかもしれません。

この制度のもと、アイヌたちは「場所」外へ自由に移動することができなくなりました。徳川家康・江戸幕府初代将軍が松前藩主に発給した「黒印状(こくいんじょう)」(1604年)には、アイヌに移動の自由を保障する内容の条項がありましたが、商場知行制が導入されると、それはもはや不可能となります。松前藩が成立する以前(~17世紀)、アイヌは自ら生産物を携えて今の青森県などに交易に出かけていましたが、そうした自由も封じられました。

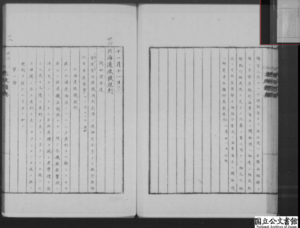

1720年代になると、日本では「享保(きょうほう)の改革」の時代ですが、松前藩の上級武士たちは特定の商人たちから「運上金(うんじょうきん)」と呼ぶお金を取って、代わりに「商場=場所」の利権を彼らに渡し始めます。場所請負制の始まりです。

ところでこの時、アイヌ側は和人側と生産物の価格について交渉したでしょうか? 僕は、アイヌは価格交渉をしなかった、と考えています。アイヌの価値観では、交易は「お金儲けのための行為」ではなかった。アイヌにとっての「交易」とは、あくまで物々交換であって、江戸時代末期にいたっても、その考え方は変わらなかったんじゃないでしょうか。江戸末期の「場所」では、一部のアイヌは労働者として働きますが、給料は貨幣ではなく、賃金に相当するモノで支払われています。ここにも物々交換を重視する姿勢が読み取れます。

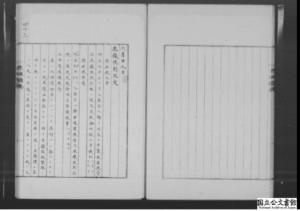

さて、「アイヌの先住権」と聞いて、みなさんは何をイメージなさるでしょう? 僕は、この「場所」こそアイヌの先住権の実証的根拠そのものだ、と考えています。少なくとも松前藩は、アイヌの人たちが伝統的に占有していた漁猟領域を、ひとかたまりの「場所」と称して、自分たち(松前藩)の生きる土台にしたわけです。とすれば、逆説的ですが、この「場所」の位置や規模こそが、当時のアイヌの人たちの先住権の実態を示していると考えていいんじゃないか、と思うのです。

ここまでをまとめると、商場知行制から場所請負制へと変貌しつつ、北海道アイヌとの交易の主体が、松前藩上級武士から商人に転換してきたというのが、この時代の姿だったというわけです。

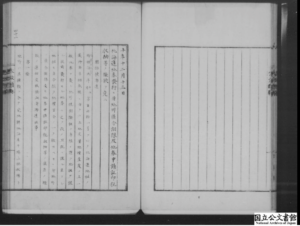

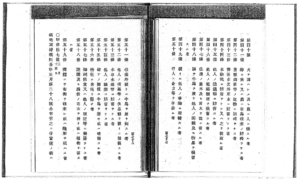

次に開拓使の時代がやってきます。開拓使は1872(明治5)年、北海道の土地をいったん全部「官有地」にして、それをしかるべき相手に貸す、もしくは売りさばく、という政策を取りました。これが開拓使の北海道における「本命の仕事」だったと言っていいでしょう。これを実行するために開拓使が講じたのが「北海道土地売貸規則(ほっかいどうとちばいたいきそく)」と「地所規則(ちしょきそく、じしょきそく)」でした。2つ並べて同時に布達されています。北海道土地売貸規則に何が書かれているかというと……。

〈原野山林等一切ノ土地〉というのは、「北海道の全部の土地」と考えてよいでしょう。もちろんもともとはアイヌの土地なんですけど……。次の〈官属〉は、開拓使の役所が使うために占有している土地のこと。役人の住まい、役所の事務所の建つ土地なんかは「官属」です。続く〈従前拝借ノ分〉は、「これまでお前たちに貸していた分」「お前たちが借りていた分」という意味。「土地は国のもの」という前提で、それを「お前たち人民に貸してやっている」という書き方になっていますね。で、それら以外の土地をすべて〈売り下す〉と言っています。これが開拓使の本命です。そして、土地を売り下した相手には〈地券を渡す〉。地券は、土地所有者であることの証明書です。本州方面の地租改正(1871年~)に合わせたやり方で、北海道土地売貸規則によって北海道における地租改正が始まった、と言えるでしょうし、北海道における土地所有制の始まりを宣言するものでもあった、と言えると思います。

この土地売貸規則は「太政官布告(だじょうかんふこく)」、つまり全国民に向けて発せられたものです。以降(本州島以南から)北海道に移民を呼び寄せることになる、その最初の宣言文だったと考えていいと思いますね。

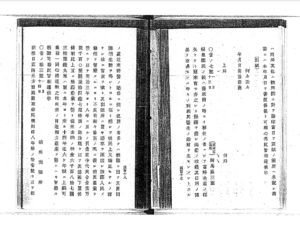

じゃあ、その土地売貸規則にまるでつけ加えられたように発布された地所規則とは何だったのか。これまで歴史学研究者たちの多くは、「政府は北海道土地売貸規則・地所規則を規定し、北海道の土地を切り売りした」と、ふたつをワンセットにしてあっさり記述してきました。でも僕に言わせると、北海道地所規則は決して従属的なものではない。1872(明治5)年現在、現に北海道に住んでいる人民、まず第一にアイヌ、ついで場所請負制の下で働いていた漁民たちとその指導者たち――和人です――、そうした北海道現住の人民に土地を分け与えるために作られた法律なんです。

この第7条はまず、これまで先住民(アイヌ)は土地を種類で区分したり、「誰それの土地」といったふうに切り分けていなかったから、その区分を立てなさい、と言っています。ここでいう「持主」とは、現にその場所で「漁労・伐木」している人、つまりアイヌたち個々人を指しています。ただし、アイヌは従来(個人・個人ではなく)共同体がそのエリアを占有してきたわけですから、実際にはこの方法はほとんど成り立ちません。和人ふうの「持主」というあり方をアイヌに押しつけているわけです。

土地所有権者として「村請(むらうけ)」という言葉も出てきます。本州以南にあって江戸幕府支配下の農民たちは、村ごとに共同体として年貢を上納してきたわけですが、それが村請け制(村全体をその土地所有権者とみなすやり方)です。明治政府が断行した地租改正は、本州以南では旧来の村請け制を全廃しました。北海道でその村請けにあたるものとして、太政官はアイヌ共同体を想定していただろうと、僕は解釈しています。

ただし、この「村請」の意味について、たとえば高倉新一郎・北海道大学名誉教授(1902-1990)の解釈は、僕とは違って、「アイヌの土地を区分して、すべて和人に下付した」と解説しています。また、それ以降の北海道史研究者のみなさんもだいたい、その解釈を支持しています。北海道地所規則第7条にいう「村請」が、アイヌの共同体をも対象にしていた、との見方は、わたくし瀧澤正の固有のものです。

話を戻すと、地所規則第7条は、そうして個人所有や「村請け」にした土地は15年間は税金は取らず、地代も取らない、つまり現に北海道にいる人にはタダで土地をやる、といっているわけですね。

ここでもういちど先ほどの地図をご覧ください。第7条にある〈従来土人等漁猟伐木仕来シ地(これまでアイヌが漁猟や伐木を仕切ってきた土地)〉とは、先ほど申し上げたアイヌ共同体が、文字どおり共同で所有し、そこを流れている川で魚を捕り、そこに含まれる山林で狩猟をする、そういう領域のことを指していると考えられます。かつて松前藩は商場知行制を敷いたさいに、そうしたアイヌ共同体の領域をひとつの単位と見なして、それぞれに「商場(あきないば)」を設定しました。後にそれが場所請負制に移行すると、それぞれの土地がそっくり各場所に割り当てられました。この地図に記された「場所」が、アイヌ共同体の領域――北海道地所規則第7条がいう〈従来土人等漁猟伐木仕来シ地〉――に当たる、というのが僕の考えです。