自由学校遊 25年前期講座:先住民族の森川海に関する権利 6—自然環境と先住民族の主権をめぐって

5月27日(火)第1回

生物多様性と先住民族の権利

● 遠井 朗子 (とおい あきこ)

酪農学園大学教授〔国際環境法専攻〕

はじめに

私の研究分野は国際環境法で、研究の出発点は遵守論にあります。遵守論とは、強制ではなく討議や相互作用によって国際法の遵守が確保されるという立場に立ち、国家の自発的な遵守を促進する方法を分析するための理論です。1990年代後半に、アメリカのチェイス(Chayes)という法学者が国内における法プロセス論を国際関係に応用して提唱したものです。

当時は、国際関係において多国間主義の重要性が広く認められ、国際関係論においては制度論(国際レジーム論:国際制度・規範・規則が国家やその他のアクターの行動に影響を及ぼすという理論)が興隆し、「力が正義」とは異なるビジョンが共有されていました。この中で、遵守論も注目を集め、機能的な遵守論だけでなく、法は社会的に構成されるという構成主義(コンストラクティビズム)も提唱される等、国際法・規範の遵守については、国際法と国際関係論の学際研究の中が活発に議論が行われ、私自身もこのような研究の発展に強く影響を受けました。

したがって、法というと、(裁判所における)解釈や適用に関する解説を期待される方が多いかもしれませんが、私は条約の遵守や実施を検討対象として、国際規範がどのように発展し、その実施を通して社会にどのような影響を与えるのか、という点に一貫して関心を抱いてきました。

カナダの憲法学者ケント・ローチの著作(土井真一・松本哲治編訳『人権保障と救済―超国家法と国家法への複線的アプローチ』信山社、2025年)の中では(この著作では、先住民族の権利についても1章充てられています)、憲法学においては、権利について議論することはドン・キホーテの仕事である——常に注目を集める——が、救済はサンチョ・パンサ(ドンキ・ホーテの従者)の仕事として軽視されている、ということが書かれています。

国際法についても同様で、遵守や実施については、裁判所の判決のようなカタルシスはなくて、地味で面白みがないという点ではサンチョ・パンサの仕事のようですが、お付き合いいただければ幸いです。

自然環境の保全に関する多数国間条約のルーツ

自然環境保全に関する多数国間条約のルーツとして、しばしば参照されるのは1900年と1933年のロンドン条約です。いずれも当時、欧米列強がアフリカを植民地として支配し、入植者であるハンターが野生動物を乱獲してその数が激減したため、宗主国による狩猟規制を目的として作成された条約でした。

1900年ロンドン条約は、イギリスが各国に呼びかけて定立を試みましたが、他国の同意を得られず、条約自体は発効していません。しかし、その規制の内容は、植民地における狩猟規則に反映されました。そして、この条約の最大のレガシー(遺産)が「アフリカの狩猟者(現地住民による狩猟)の犯罪化」です。つまり、入植者によるスポーツハンティングは合法で、むしろ植民地政策の一貫として推奨されていたのに対し、現地の住民は下僕として、または荷物や銃の運搬者としてのみ狩猟に関わることが認められ、狩猟の免許料は高額でとても支払えない金額であったため、実質的には狩猟から締め出されていました。また、伝統的な罠の使用も認められず、アフリカの人々への銃と弾薬の販売も禁止され、生業として行っていた狩猟は密猟とみなされて、処罰の対象になりました。1933年ロンドン条約ではこのような規制はやや緩和されましたが、アフリカの狩猟方法は「残虐である」とみなされて、火器の所持は禁止されていました。

1900年ロンドン条約(1900)

Convention for the Preservation of Wild Animals, Birds and Fish in Africa

アフリカの野生動物・野鳥・魚類の保護に関する条約

1933年ロンドン条約(1933)

Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State

自然状態における動植物の保存に関する条約

ワシントン条約(1975)

略号 CITES(サイテス)

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

このような差別的な規制は今日ではもちろん認められていませんが、ワシントン条約(1975年、CITES、サイテス)においては、現在もハンティング・トロフィーの取引は例外として認められています。一方、野生生物の密猟や違法取引は国際犯罪とみなされて、厳しく処罰する傾向が強まり、原産国や地域住民の意向に反して種の取引が禁止され、または規制される場合があります。このため、一部の原産国は、ワシントン条約は植民地主義の名残だという批判を展開し、この批判は必ずしも正当とは言えませんが、少なくとも外形的にはそのように捉えられる構造が残っています。

これに対し、1992年に採択された生物多様性条約(CBD)は、途上国の意向を反映し、これまでの自然保全条約とは異なる考慮に基づいて作られています。1980年代には、バイオパイラシー※といって、先住民族や地域住民が維持し管理してきた薬草をプラント・ハンターが持ち帰って、医薬品開発に用いられ、創薬が行われると、製薬会社は素材となった薬用植物に知的財産権を設定し、先住民族や地域住民の利用が制限されるということが生じ、問題視されていました。そのため、CBDの条文には先住民族や地域共同体(Indigenous and Local Communities=略号ILCs)の伝統的知識の尊重と利益配分、及び持続可能な利用が含められました。しかし、条約全体の中では先住民族に関する規定はごく一部に限られ、いわばサイドストーリーのようなものでした。

※バイオパイラシー

途上国で伝統的に使われてきた生物資源や知識を、先進国が不正に利用し、特許などで利益を独占する行為を指します。つまり、海賊行為(Piracy)に例えて、生物資源の盗賊行為を意味する言葉です。

その後、条約の実施過程において、遺伝資源から生じる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書や各種実施指針が採択されて、先住民族の権利や資源アクセスに関わる規範が充実し、2022年、愛知目標の後継として、2030年と2050年までのグローバル目標として採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」(GBF)においては、原則的な規定や2030年目標の複数のターゲットに、先住民族の権利や自然資源の慣習的利用の尊重が明記されました。

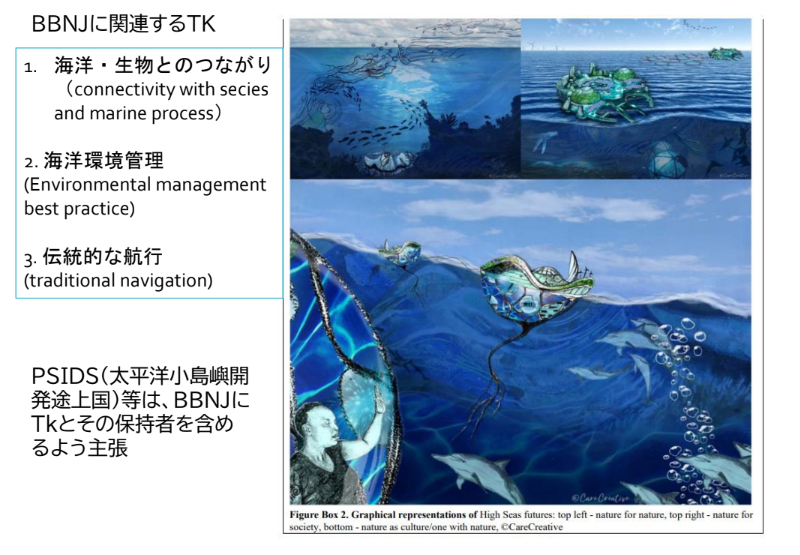

さらに、2023年3月に国連の下で採択された、公海及び深海底における生物多様性の保全に関するBBNJ協定(未発効)という条約においても、海洋保護区の設定や環境影響評価において、先住民族及び地域共同体の参加やその伝統的知識を考慮することが、条文で定められています。

このように近年、生物多様性保全や持続可能な利用に関連する諸条約では、先住民族や地域共同体の参加、同意形成(FPIC)、協議、資源アクセス、利益配分等を明記して、環境と人権の統合をはかるという動きが活発化し、先住民族の権利は、生物多様性保全のサイドストーリーから、メインストーリーの(少なくとも)一部へと転換が図られています。

ではなぜ、生物多様性関連条約で「人権の主流化」が進展しているのか、この点は、日本の国内実施および先住民族の権利運動にどのような示唆と展望を与えているか、という点を考えてみたいと思います。

生物多様性条約(1992)

略号 CBD

Convention on Biological Diversity

生物の多様性に関する条約

生物多様性条約/名古屋議定書(2014)

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity

生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書

生物多様性条約/昆明・モントリオール生物多様性枠組み(2022)

略号 GBF

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

BBNJ協定(2023)

The Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction

国家管轄外区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する協定

生物多様性条約の発展

生物多様性条約(CBD)における先住民族の権利に関連する発展を、4期に分けて、それぞれの期間について関連条文を確認した後で、このような発展の背景と意義及び日本の国内実施における示唆について検討したいと思います。

第1期は、生物多様性条約が成立した1990年代(1992年~1998年)。第2期(1998年~2009年)は、先住民族の権利に関する国連宣言(UNDRIP)が採択され(2007年)、以後、国際人権法の考え方が反映されるようになる、というのが大まかなストーリーです。第3期(2010~2018年)には、名古屋議定書が採択され、IPBES(イプベス:生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)が設立されました。この評価機関は生物多様性と関連する先住民族及び地域共同体の伝統的知識や資源利用を保護するために、その独自の世界観に従った影響評価の方法を確立し、このような新たな「科学的評価方法」に基づいて、第4期には、先住民族の権利や資源利用の尊重について明文化が進展するという流れです。詳しく見てみましょう。

第1期(1992-1998)

生物多様性条約には、先ほど述べた「バイオパイラシー」への懸念から、先住民族及び地域共同体への利益配分に関する条文が含められましたが、その範囲は限定されています。まず、前文では、多くの先住民族や地域共同体が生物資源に依存していること、及び生物多様性保全や持続可能な利用に関連する伝統的知識を、第三者が借用したり適用する場合には、先住民族及び地域共同体への利益配分が望ましい、と書かれています。

「伝統的な生活様式を有する」という制限が付されているので、現在、伝統的な生活を送っていない人への適用を排除するようにも読めますが、この慎重な書きぶりが特に重視され、適用範囲の限定が一般的な解釈となったということはありません。

次に、生物多様性条約の中心的な規定として、第8条j項があります。

第8条は生息域内保全に関する条文で、野生生物を自然の生息地の中で保全することを指し、第9条の生息域外保全は、動物園、植物園等の生息地以外の場所で人工繁殖等によって種の保全を行うことをいいます。

第8条には生息域内保全に関する様々な項目が含められていますが、j項は、先住民族の伝統的な知識の保護、保存についての条文で、これを第3者が利用する場合には、その前提として、先住民族と地域共同体の承認と参加、利益の公平な配分が必要となると規定しています。

生物多様性条約(1992)

第八条 生息域内保全

締約国は、可能な限り、かつ、適当な場合には、次のことを行う。

(略)

(j) 自国の国内法令に従い、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する伝統的な生活様式を有する原住民の社会及び地域社会の知識、工夫及び慣行を尊重し、保存し及び維持すること、そのような知識、工夫及び慣行を有する者の承認及び参加を得てそれらの一層広い適用を促進すること並びにそれらの利用がもたらす利益の衡平な配分を奨励すること。

(略)

出典:環境省生物多様性センターウェブサイト 2025/07/21閲覧

第8条j項は先住民族に関する中心的な規定ですが、非常に簡潔で、問題もあります。

第一に、「自国の国内法令に従い」という制限が付されています。これは、文字通りに読むと、国際義務が国内法に従う、つまり国内法が優先されると読めます。日本の裁判所はそのように考えて、この規定を適用しようとしないのではないかと思われますが、それだと条約の義務として定める意味がないので、この規定は、国内法や条約によって先住民族と国との法的関係を定めている国については(カナダ、NZ、豪州等)、条約によって既存の法的関係は損なわれないという確認のために入れられた、と指摘されています。

第二に、生物多様性保全に関連する伝統的知識のみが保護の対象となり、利益配分が認められています。遺伝資源や生物資源の利用については、これを保護してきた先住民族及び地域共同体への利益配分は認められておらず、これらに関する伝統的知識についてのみ、利益配分が定められていたという点でその適用範囲は限定的でした。

第三に、どのような措置をとれば第8条j項の義務を実施したことになるのか、という点が、不明確であるという問題もあります。一般に、環境条約の義務は「結果の義務」で、締約国が条約の義務を国内においてどのように実施するかについては、幅広い裁量が認められています。第8条j項の実施についても、先住民族に関する特別法ではなく、既存の法令の組み合わせでもよいのですが、それにしても、あまりに不明確だと指摘されていました。

続いて第10条c項は持続可能な利用に関する条文で、先住民族及び地域共同体の文化的、伝統的な資源管理が禁止され、密猟や強制移住を余儀なくされることに対するセーフガード(保障措置)となる条文です。ただし、この条文が自律的な資源管理の根拠になるかというと、そうとは言い切れず、持続可能な利用に関する具体的な指針は含まれていませんし、資源アクセスや伝統的な土地権に関しても定められていません。

第17条、第18条は、情報交換や技術協力に関する一般的な条文ですが、情報や技術の中に、先住民族の伝統的な知識や技術も含まれると書かれています。これらの条文は横断的で、他の条文を適用したり、解釈するときの指針としても使われるべきだと注釈には書かれていますが、実際にはあまりそのような使われ方はなされておらず、消極的な規定に留まっていました。

第2期(1998-2009)

第2期を1998年からとしたのは、この年に第8条j項についての作業部会が設立されたためです。さらに、2000年には、8条j項作業部会が活動をするための作業計画が採択されました。作業部会には各国代表だけではなく、先住民族自身も対等なパートナーとして参加し、名古屋議定書や各種のガイドラインの文案の作成に当事者として関与して、その視点を積極的に反映させるようになりました。第2期から第3期に作られた文書のタイトルは各地域の先住民族の言語を用いて名づけられています。

先住民族の聖地、伝統的に占有する土地・水域における開発の文化的、環境的および社会的影響評価の枠組みに関するアクウェ・コンの非拘束的な指針

伝統知の返還のためのルッツォーリヒリサキシクの非拘束的な指針

@Secretariat of Convention on Biological Diversity

2000年の作業計画に従って初めて作成されたのが、「先住民族の聖地、伝統的に占有する土地・水域における開発の文化的、環境的および社会的影響評価の枠組みに関する非拘束的なガイドライン(Akwé: Kon Voluntary Guidelines)」です。平取町の沙流川流域でも、アイヌ文化及び自然環境に関する影響評価が行われていますが、このような文化環境影響評価に関する国際基準です。この評価においては、先住民族の伝統的な知識に従って土地・水域への影響を評価することが求められ、既存の環境影響評価と別に行うのではなく、既存の環境影響評価にこの指針の考え方を反映させることが求められています。伝統的な知識に従って評価を行うので、スクリーニング、スコーピング、影響評価、意思決定など全ての段階で、当事者である先住民族が完全かつ効果的に参加することを、国は確保しなければならず、土地権や自然資源の利用への影響評価も求められています。

なお、生物多様性条約は第14条で、一般的な環境影響評価について、実施を確保する義務を定めています。2000年代には、自然保護区の設定や希少種の保護のような伝統的な手法では、生物多様性の急速な損失を食い止めることが出来ないという認識が広まり、特に開発行為における生物多様性の主流化を進めるために、環境影響評価が重要であると考えられるようになりました。2006年のCOP8で、生物多様性インクルーシブな環影響評価のための任意的指針が採択されましたが、その指針の中では先述の非拘束的なガイドライン(Akwé: Kon Voluntary Guidelines)が確認され、影響評価の最初の段階から、先住民族の参加の確保が求められています。

第3期(2010-2018)

2010年のCOP10で採択された名古屋議定書はその前文で、国連宣言と先住民族の権利に言及しています。生物多様性条約の成立当初から、途上国は資源アクセス及び利益の公正かつ衡平な配分(ABS)を重視し、そのための法的文書の交渉を最優先事項と考えていました。2010年に成立した名古屋議定書は、遺伝資源に関する利益配分について法的拘束力のある国際ルールを規定し、先住民族や地域共同体への利益配分や事前の協議が含まれています。特筆すべきはアクセスと利益配分の対象が伝統的な知識だけではなく、遺伝資源そのものについても定められた、というところです。

生物多様性条約/名古屋議定書

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity

生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書

生物多様性条約・名古屋議定書(2010)の前文から

この議定書の締約国は、生物の多様性に関する条約(以下「条約」という。)の締約国として、……/条約第8条(j)の規定が……遺伝資源と伝統的な知識との間の相互関係、遺伝資源及び伝統的な知識が先住民の社会及び地域社会と不可分であるという性質並びに生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用のため並びにこれらの社会における持続可能な暮らしのために伝統的な知識が有する重要性に留意し、/先住民の社会及び地域社会が遺伝資源に関連する伝統的な知識を保ち、又は有している状況の多様性を認識し、/先住民の社会及び地域社会がこれらの社会の遺伝資源に関連する遺伝資源に関連する伝統的な知識を正当に有する者をこれらの社会内において特定する権利を有することに留意し、/さらに、各国において遺伝資源に関連する伝統的な知識が口承、文書その他の形態により特有の状況の下で保たれていること並びにこれらの状況が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する豊かな文化遺産を反映するものであることを認識し、/先住民族の権利に関する国際連合宣言に留意し、/この議定書のいかなる規定も先住民の社会及び地域社会の既存の権利を減じ、又は消滅させるものと介してはならないことを確認して、/次のとおり協定した。

出典:外務省ウェブサイト 2025/07/21閲覧

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236481.pdf

また、条約の第8条j項では、「承認または参加」と書かれていましたが、名古屋議定書では、人権条約や人権法分野で使われていた「事前の情報に基づく同意(PIC)」という用語が含められました。これも締約国が、第三者の利用に先立って、必ず確保しなければならない措置義務として書かれています。さらに、利益配分は相互に合意された条件で行うものとされ、その際、先住民族や地域共同体の慣習法や資源の規則などを定めたコミュニティの手続き(プロトコル)を考慮しなければならないということが規定されました(第12条)。このように、名古屋議定書は、先住民族にとっては、利益配分や参加及びPICが法的拘束力のある形で定められたところが重要であると共に、利益配分の範囲が拡大され、慣習法やコミュニティ・プロトコルが国際条約に明確に位置づけられた点においても、画期的な成果となりました。

2010年には、常設フォーラムの勧告を受けて「倫理的な行動規範(The Tkarihwaié:ri1 Code of Ethical Conduct)」も採択されています。これは生態系調査等において、先住民族とかかわりを持つ調査や研究を行う際の行動規範を定めたもので、研究倫理規範は、今日では、大学や研究機関において定められていますが、その指針となるものです。

この文書の冒頭では、この基準は条約目的の実現のために作られているということ、及び条文や国内法を修正するものではないということが確認されています。このような注記がないと、国家間の合意が得られないためです。

その一方、非常に踏み込んだ内容が書かれています。まず伝統的な知識に関して、誰がその保有者であるか、については、先住民族自身が自らの慣習法や手続きに従って判断する権利があると確認されています。ちなみに、名古屋議定書の前文でも同様の確認がなされています。そして、この倫理的原則は、先住民族や地域共同体が自らの文化的、知的な遺産を享受し、保護し、将来世代に受け継ぐ権利、つまり文化的な自己決定権の尊重を目的とすると書かれています。参加や承認、同意については、強制され、または操作されたものであってはならず、伝統的な知識は単なるノウハウや技法ではなく、多元的な知識体系の一部として尊重されなければならないこと、及び自然と精神的な文化の一体性や、倫理感および精神性を尊重することが強く望まれるということも確認されています。

加えて、「文化遺産、儀礼と聖地、聖獣や知識について特に考慮されなければならない」と定めています。資源や知識は共有である場合と個人が保有する場合があり、そのバランスの理解が必要とされ、有形無形の知的遺産に対する権利も尊重されなければなりません。

条文では明記されていなかった「資源に対するアクセス権」もこの規範には明記され、当事者の承認なしに、そのアクセスを妨げてはいけないと定められています。先住民族及び地域共同体を、彼らが伝統的に占有してきた土地や水域から強制的に退去させてはならず、また彼らが生態系の監護者として重要な役割を果たしているとの理解に基づいて、自然環境とのつながりが損なわれた場合には、先住民族及び地域共同体は原状回復及び賠償を求めることができると確認されています。

さらに2014年には、これまで使われていた表記の変更が決定されました。ここまでの条文やガイドラインでは、先住民や地域共同体は「Indigenous and local communities(ILCs)」と表記されていました。しかし、国連宣言の採択や常設フォーラムの要請を受け、2014年のCOP12では、先住民族を権利主体とみなして従来の用語を「Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs)」に修正し、以後、公式文書ではこの表記が用いられることとなりました。この修正は「国家に先住民族の権利保障の責任があることを確認している」と指摘をする論者もいます。

2016年には「参加と承認(FPIC)」に関する定義を詳細に定めたガイドライン(Mo’otz Kuxtal Voluntary guidelines)が作成されました。2018年に策定されたガイドライン(The Rutzolijirisaxik Voluntary Guidelines)では、生物多様性保全および持続可能な利用に関連する伝統的な知識が持ち去られた後、元の保持者に返還するための手順や考慮事項などの指針も採択されました。この返還には、モノを返すということだけではなくて、伝統的な知識を先住民族や地域共同体自身が管理を行うためのガバナンスや仕組みを回復することも含まれます。

同じ2016年、国連環境計画のGlobal Biodiversity Outlooks(GBO、地球規模の生物多様性の概要報告書)を補完する形で、国際的な先住民族のネットワークと生物多様性条約事務局が、協働でLocal Biodiversity Outlooks(LBO、地域の生物多様性概要報告書)を作成・公表しました。これらの報告書は各国のさまざまな政策決定に寄与していますが、GBOが地球規模の視点をとるのに対して、LBOは先住民族の監護者としての役割(スチュワードシップ)を重視し、地域における自然資源管理が生物多様性保全にどのように貢献しているかを、世界各地の事例研究に基づいて明らかにしています。

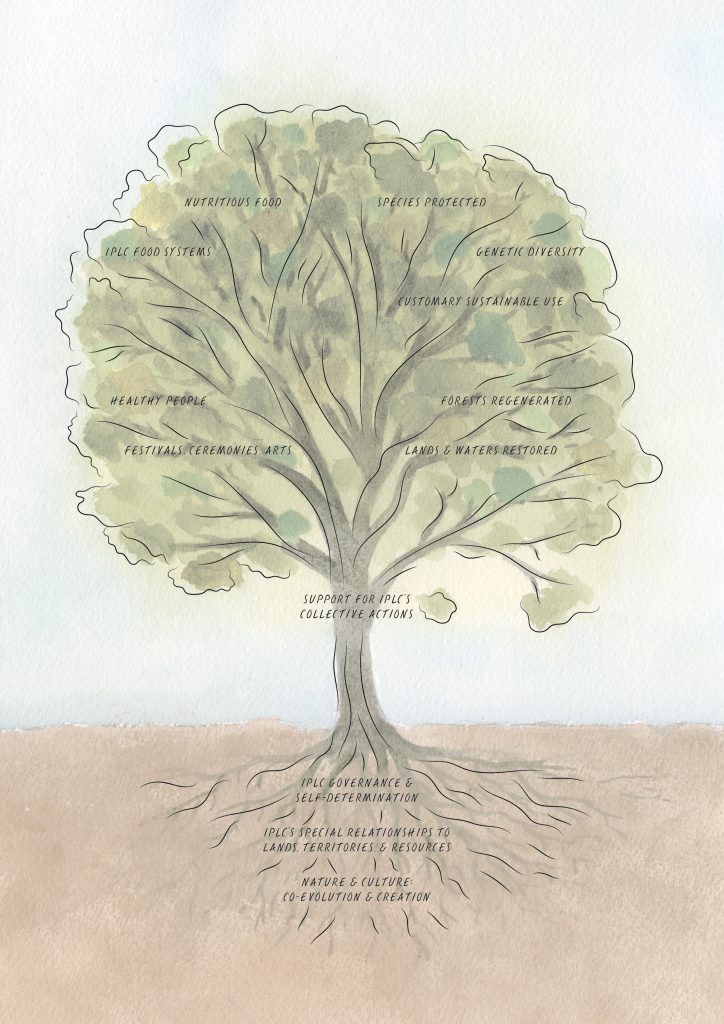

愛知目標の採択に際し、日本の提唱に従って、2050年ビジョンは「Living in Harmony with Nature(自然と調和する生活)」と定められました。これを実現する上で、大量生産・大量消費に代わる世界のあり方はどのようなものか、これを実現するためにはどのような方法をとるべきか、という点について、先住民族の自然環境との関係性や自然資源管理のあり方を参照すべきだ、という考え方が、このような概念図として示されています。

”IPLC solution tree for the renewal of nature and cultures.

Credit: artwork by Agnès Stienne”

Local Biodiversity Outlook 2, p.292.

https://lbo2.localbiodiversityoutlooks.net/iplc-contributions-to-the-2050-vision/

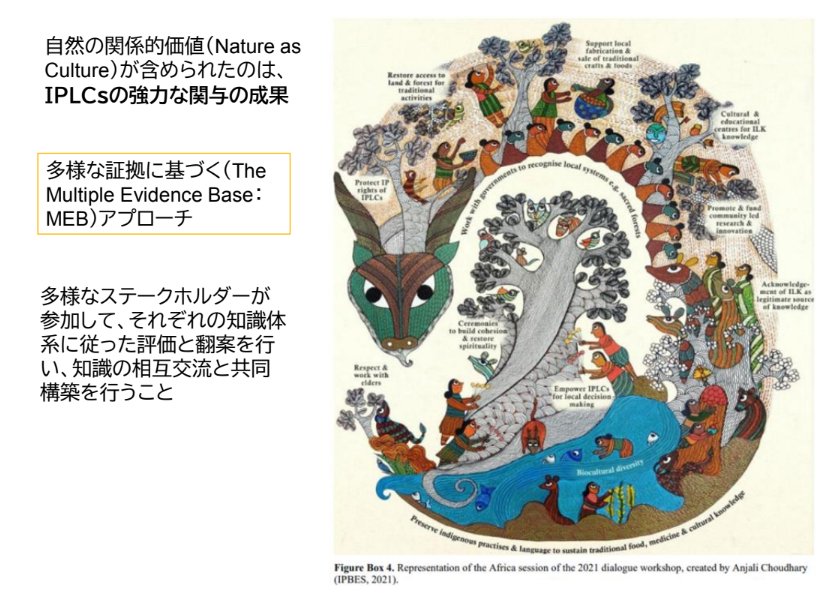

このような多元的価値に基づく生物多様性の評価機関として設立されたのが、IPBES(イプベス)です。

IPBESは、2012年に国連環境計画(UNEP)の下で、独立した政府間機関として設立され、生物多様性に関する科学と政治のインターフェースの強化を目的としています。また、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に匹敵する国際的な科学的評価機関ですが、IPCCとは異なる点もあります。現況評価と将来予測だけではなく、将来の政策立案のための知識生産を行うということ、また、科学的評価の「科学」には自然科学だけではなく、人文社会科学や、先住民族の伝統的な知識や経験知、暗黙知も含まれるという考え方をとる点です。こうした学際的な考え方を踏まえた科学的評価を行うために、2014年に概念枠組み(Conseptual Framework : CF)が決定されました。ここでは、自然から人間が恵みを受けるという考え方は西洋中心主義的であるという先住民族や途上国の批判を反映し、自然と人間の活動や制度はお互いに影響を及ぼし合い、時間の経過の中で、相互作用によって動態的に変化していくと捉えられています。空間スケール間の相互作用とは、ローカルな資源管理、ナショナルな政策、グローバルな計画がそれぞれ影響し合うことをいい、この点もIPBESの評価の対象となります。また、自然や自然と人間活動の関係については異なる見方があるため、CFにはこの点が併記されています。例えば、ウェルビーイングは、先住民族の考え方に照らせば、母なる地球と調和のとれた生活とされています。

IPBES

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム

このような異なる価値観を反映させた評価方法の枠組みとして、2023年にはネイチャー・フューチャー・フレームワーク(Nature Future Framework: NFF)が公表されました。

NFFは自然の固有の価値、自然の道具的価値、及び自然の関係的価値という区別に言及しています。実証的な科学的評価に自然の関係的価値を反映させるということはこれまであまりありませんでした。IPBESの評価枠組みに自然の関係的価値が含められたのは、IPLCsがこの枠組みの検討プロセスに参加して、自らの世界観や物の見方を説明し、それが反映されたためであると指摘されています。

このように異なる価値観を尊重しながら科学的評価を行う手法は「多様な証拠に基づく(MEB)アプローチ」と称され、主にローカルな資源管理の現場で用いられていましたが、IPBESはこれをグローバルレベルの評価に導入し、これを実現するための方法論や評価のための制度・手続きと定めています。ここで知識は、お互いの知識体系に沿って評価し、これを翻案して議論し、協働で構築されるものと捉えられています。

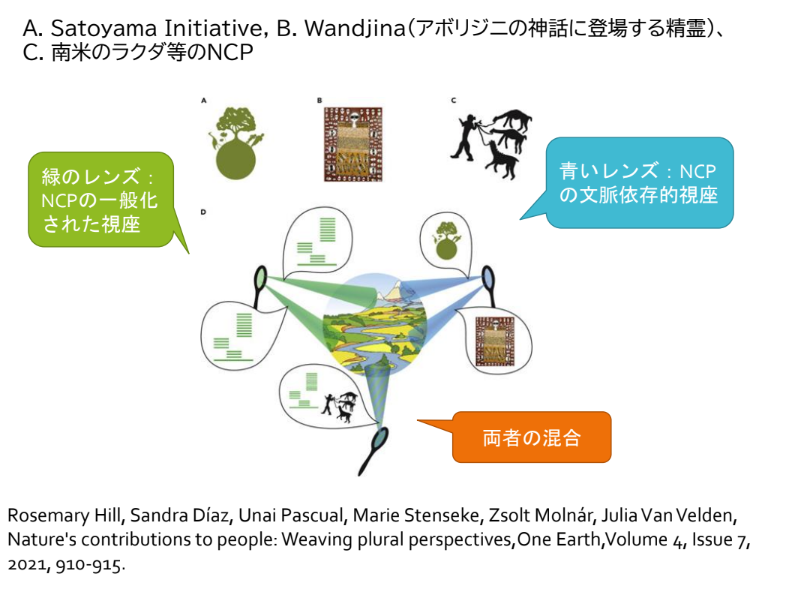

IPBESの「脱近代」という考え方が顕著に示されているのは、「生態系サービス」から「自然の寄与(NCP)」へと、鍵概念の転換がはかられたことです。NCPとは、自然が人間に与えるという一方的な関係ではなく、自然と人間の相互関係を含み、自然災害のような負の側面も含む、より幅広い概念と捉えられています。またNCPは、調整的寄与、物質的寄与、非物質的寄与に区分されていますが、文化は独立した項目ではなく、全ての項目に横断的に関連するという、より幅広い捉え方がされています。NCPの分類も、明確に分けられるものではなく、例えば食べ物は物質的寄与であり、誰に何を分けて誰と分かち合うかは、社会関係において重要であるため、非物質的な寄与とも捉えられています。

なお、NCPは、IPBESの現況評価において、自然の変化が人間にどのような影響を及ぼしているかという点を評価するために用いられていますが、その評価の視点には、一般化された視座と文脈依存的視座、及び両者の混合があります。例えば里山イニシアティブでは、棚田の生物多様性の豊かさが科学的に評価されていますが、これは一般化された視座です。一方、文脈依存的視座とは、そこに住んでいる人たち自身の物の見方に立つことをいい、IPBESにおいては、このような評価も認められています。つまり、人にとっての自然の変化の影響を、単にどれだけの生物種が絶滅したか、どれだけ気温が上がったか等の客観的な指標によって評価するだけではなく、「自らの地域にいつもいる○○がいなくなった」「それによって私たちの伝統的な生活が損なわれた」というように、当事者の視点によって自然及び自然と人間の関係の変化を評価することが認められるということです。

第4期 (2019-)

2019年、IPBESは初めての「地球規模の評価(グローバルアセスメント)」を公表し、現代は(生物の)第6の大量絶滅の時代と称されるように、生物多様性の損失が急速に進行していることを明らかにしました。先住民族が評価過程に参加して、文脈依存的なNCPの評価が反映された点も、地球規模の評価報告書としては初めてです。報告書の中では、先住民族の居住地域の生物多様性が急速に劣化し、それにより伝統的な知識も失われつつあるなど、自然の変化の悪影響が先住民族や地域共同体に集中的にあらわれていることが明らかになりました。ただし、IPLCsの視点を反映させた評価の方法論は十分に開発されていないので、今後さらなる検討が必要とも指摘されています。

IPBESのグローバルアセスメントに基づいて、2022年12月に採択されたのが「昆明・モントリオール生物多様性枠組み(The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework:GBF)」です。これは、2010年に採択された「2011-2020年戦略計画および愛知目標」の後継で、2050年ビジョンと4つのゴール、2030年目標と23のターゲットを含みます。野心的な国際目標を掲げて幅広い取組みの促進を図る点がパリ協定に似ていることから、「自然のためのパリ協定」とも称され、生物多様性条約の下では、常設の科学的評価機関による体系的な評価に基づいて合意された初めての行動計画であり、先住民族の権利や資源利用の尊重などを幅広く承認した点もこれまでにはない点でした。

生物多様性条約/昆明・モントリオール生物多様性枠組み(2022)

略号 GBF

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

GBFの交渉過程では、inclusion(包括), participation(参加), transparency(透明性)が基本方針とされ、交渉の当初から、公開作業部会において、先住民族をはじめとして、社会内の全ての人々やセクターの参加に開かれたプロセスで検討が行われました。特に、先住民族の高い交渉能力や影響力が行使された論点は、3つあります。

① 30 by 30

生物多様性の未曾有の危機に対処するため、地球上の30%を保護地域とすべきという野心的な目標は、科学者が提唱し、野心連合に加わる国々が主導して多くの賛同を得て、GBFの目玉となる政策目標として交渉が行われていました。しかし、保護地域の拡大は、先住民族にとっては、保護地域の設定において繰り返されてきた強制退去や、伝統的な自然資源の保全管理から排除される危険性が高まります。そのため、49の先住民族や地位共同体の団体が、共同議長に公開書簡を送付し、生態系管理における先住民族の土地および海域の所有、先住民族の権利の尊重を主張し、土地権の保護と尊重、金銭的支援等の要求を行いました。また、生物多様性に関する国際先住民族フォーラム(IIFB)は、30 by 30の受け入れ条件として、2030年のターゲットの中に「先住民族の権利を完全に尊重する」と含めるよう要請し、最終的にこの要望が認められました。

② NbS(Nature based Solution)

NbSとは自然を用いて課題解決を行うスキームを指し、生物多様性の損失への対処として、森林伐採後に新たに植林を行うことは気候変動における緩和および適応に貢献し、防災対策としても有益であると考えられています。近年、気候変動分野では、国際的に認められ、例えば、EUでは、途上国における植林事業に企業が投資し、自らの排出分をオフセットするという方法が認められていますが、このような手法に対し、環境NGOからは、グリーンウォッシングではないかという批判もあります。また、先住民族は、人と自然を二分する西欧中心主義的発想に基づくものとして批判し、CBDで認められ、自らのローカルな資源管理と適合的なエコシステムアプローチという用語を用いるよう要請したところ、NbSとエコシステムアプローチが併記されることになりました。

③ 遺伝資源に関するデジタル配列情報(DSI)に関する利益配分

条約や名古屋議定書は、遺伝資源や関連する伝統的知識の利益配分を定めていましたが、近年は遺伝資源の遺伝子配列を解析してデータベースに登録し、それをオープンアクセスの論文で公表すると、製薬会社などは現物を入手しなくても、デジタルデータさえ入手出来れば、創薬が出来るようになりました。名古屋議定書は実質的に骨抜きにされている状況であるため、途上国や先住民族は、遺伝資源のデジタル配列情報(DSI)についても利益配分すべきだと強く主張していました。日本を含む先進諸国はDSIの利益配分は条約及び議定書の適用範囲外だとして反対していましたが、交渉の結果、多数国間のメカニズムと基金の設立が合意され、先住民族に対する利益配分も含められました。

GBFには、2030年までの23のターゲットだけでなく、「考慮(Considerations)」が定められています。これはターゲットの実施を行う上で考慮すべき原則のことで、各国が実施状況を報告する際にも、この項目を参照しなければならないとされています。

「考慮」に含まれた下記の4つは、先住民族や地域共同体に関わる項目で、先ほどのNbSは入れられず、エコシステムアプローチのみが含められています。

(a) 先住民族及び地域共同体の貢献と権利

(b) 多様な価値システム

(g) 人権に基づくアプローチ、清浄、健康的、持続可能な環境に対する権利の承認

(m)エコシステムアプローチ

2023年の生物多様性条約締約国会議(COP16)では、条約8条j項作業部会が常設の補助機関となることが決定され、IPLCsにとっては歴史的な快挙となりました。今後は常設の機関として締約国会議や他の補助機関の活動に対して、先住民族の権利や利益の尊重という観点から助言を行うことが認められています。

この項の参照文献

遠井朗子「昆明・モントリオール生物多様性枠組み(GBF): その成果と課題」『環境法政策学会誌』28巻、17-40、2025年3月

国家管轄権外区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する協定

2023年、国連海洋法条約(UNCLOS)の下で、従来は規制対象とされていなかった公海や深海底の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用の確保を目的とした条約として、「国家管轄権外区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する協定(BBNJ協定)」が採択されました。交渉過程においては、特に太平洋の小島諸国がIPLCsの伝統的知識を協定に含めるべきだということを強く主張していました。伝統的な知識とは、IPLCsと海洋及び海洋生物との特有のつながり、伝統的な資源管理、及び伝統的な航行などがあげられます。

BBNJ協定(2023)

The Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction

国家管轄外区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する協定

このような主張が認められ、前文では国連先住民族の権利宣言に言及があり、伝統的な知識を用いた評価の実施、FPIC、完全かつ効果的な参加などが明文で規定されました。この協定は60か国の批准で発効しますが、まだ発効していません。2025年6月上旬に国連の海洋に関する国際会議が開催されるため、この会議の場で発効するとの期待が高まっています(2025年7月24日現在、50カ国が批准していますが、未発効です)。

Operationalising the Nature Futures Framework in the High Seas. Nereus Workshop report, Stockholm

まとめ

最後に、生物多様性関連条約で先住民族や地域共同体に関する規定がこのように発展してきたのはなぜか、という点について検討したいと思います。

1992年に生物多様性条約(CBD)が採択された後、国連先住民族の権利宣言(UNDRIP)や文化多様性に関する諸条約の採択があり、先住民族の権利や文化の尊重については多くの発展がありました。そこで、国際法相互の間で矛盾を生じないよう体系的、調和的に解釈すべきとの認識に基づく「解釈」の発展だという捉え方があります。

また、国連宣言には、国連諸機関は宣言の実施を促進させる義務が含まれているため、CBDも、国連宣言の趣旨を反映させるよう条文解釈をアップデートしていったと捉えることもできます。さらに、IUCN(国際自然保護連合)はRight Based Approach(RBA)において、最も弱い立場の人たちが、環境の悪化と人権侵害を被っていることを問題視して、環境の保護と人権保障の統合が必要であると定式化しています。このことは、広い意味での公正さや環境正義を環境の保護において考慮しなければならないという考え方が定着してきたと見ることもできます。

なお、生物多様性と文化多様性は関連すると言われていますが、生態学の調査や生物層の科学的調査の観点からも裏付けられています。生物文化多様性については2010年から、ユネスコと生物多様性条約の共同プログラムとして検討されています。

ところで、生物多様性条約において先住民族の権利や参加がどのように文書に反映されているか、すなわち、参加の質を評価しようと試みた研究があります。この調査を行ったパークス(Parks)は、現状では、IPLCsの参加は手段的な情報提供者としての参加に留まっていて、異なる世界観の尊重はそれほど重視されていないと評価していました。先住民族の参加への言及が特に多くみられたのは、伝統的知識や持続可能な利用など、特定の条文の範囲内であって、横断的な分野に関連した参加は認められていませんでした。しかし、最近では、実施プロセスにおける漸進的な権利の受容から、多元的な価値・世界観の尊重へと変化しつつあるように思われます。

結びに、日本の国内実施における問題点を指摘したいと思います。

日本は2000年以降、第8条j項に関する関連法とフォーカルポイントの報告を行っていないようです。直近では、2025年1月、事務局はGBFの実施に備えて、締約国に改めて第8条j項のフォーカルポイントの報告を求めていましたが、2025年4月30日の締め切り日までに、日本は通告を行っていません。日本政府は「2023-2030生物多様性国家戦略」(2023年)を策定し、「ネイチャーポジティブ」を掲げて、意欲的な取り組みの促進を目指していますが、同国家戦略の中に、「地域共同体(local community/local communities)」という用語は複数回出てきますが、「先住民族またはIPLCs(indigenous peoples and local communities)」には言及がありません。地域文化は伝統行事、食文化、地域産業として例示され、しばしば観光や地域振興と結びつけられて、即物的で表層的な捉え方が示されています。

BBNJ(国家管轄権外区域の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用に関する協定)については署名・批准を行っていませんが、ちょうど今(2025年5月)、公海における環境影響評価の指針について、パブコメが行われています。この指針の中では、伝統的知識と関連して「先住民及び地域社会」に2度、言及されていますが、参加やFPICについては言及がありません。

こういう状況からみると、日本の生物多様性政策の中では、「現代に生きる先住民族は視えない存在に追いやられている」と言わざるを得ないように感じます。国際的には、生物多様性保全及び持続可能な利用において、先住民族の権利や資源アクセスの保障は中心的な論点であるのに、日本の国家戦略には全く書かれていないというのは奇妙な印象を受けます。その結果、現在、行われているイオル再生を含めたアイヌの伝統的な文化継承の取り組みは、生物多様性政策とは切り離され、アイヌ施策推進法の諸規定とその運用について、GBFの実施という観点から評価する経路は存在していません。生物多様性条約のこの30年間の発展や、アイヌ民族が先住民族であることは国内法上認められていることを踏まえれば、GBFの適用範囲を制限して、アイヌ文化の継承と生物多様性保全や持続可能な利用の関係を明確に認めてない日本の生物多様性政策は、条約の適正な実施とは言い難いように思います。

ではどうすればいいのか、というところですが、少なくとも日本政府は第8条j項のフォーカルポイントや関連法政策の報告をすべきです。また、IPBESの次期評価では、IPLCsに関する評価がより厚みを持ったものとなることが予定されているため、先住民族の文化と生物多様性保全に関する様々な実践の報告や研究論文を公表していけば、IPBESの評価の対象になる可能性があります。まずはこうした取り組みが必要ではないかと思います。

本報告は、科研費(JP24K03157)の研究成果です。

Q & A

Q1

最近、北海道や他の地域でも、クマやシカが人里に現れて被害をもたらすことが問題になっています。そんな中で、あるアイヌの方が「クマはカムイなのに、捕獲するとはなんていうことか」とおっしゃっていたのを聞いて、私自身「なるほど」と考えさせられました。識者の方々によれば、こうした状況の背景には人間による自然環境の破壊があるともいわれています。生物多様性の保全に取り組んでおられる先生は、この問題をどのように考えていらっしゃいますか?

遠井

野生動物と人とのあいだで起こるこうした問題については、私の大学でも同僚たちが獣害対策や個体数管理の研究を進めています。科学的な視点からは、ある程度の捕獲や対策が必要である、という議論もよくなされています。

けれども、私はそれだけではない、さまざまな価値観にも目を向けてほしいと考えています。今年の新入生向けのオリエンテーションでは、アライグマによる被害をテーマにした即興劇を取り入れてみました。その劇では、科学的な管理の立場、被害を受けた農家の立場に加えて、私は「人と動物を切り離すのではなく、ひとつの世界を共有している存在として見る」マルチスピーシーズ人類学の視点を取り入れた役を演じてみました。

劇の中で、「邪魔だから、害獣だから駆除する、という考え方を見直す必要があるのではないか」と、少し挑戦的なセリフもあえて口にしました。また、ある学生には「かわいそうだから殺さないで」と発言する役もお願いしました。というのも、現実の社会にはアライグマを「かわいい」と感じる人もいて、その背景にはキャラクターグッズなどを通じた経済活動もあるからです。そうした人々の存在を切り捨ててしまっては、社会全体で問題に向き合うことが難しくなってしまうと思うのです。

この話は今日のテーマからは少し離れますが、たとえばIPBES(生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)のような場でも、異なる立場の人びとがどうやって一緒に考えていけるかが問われています。これまでのように「科学」だけですべてを決めるやり方ではなく、いろんな意見や価値観をすくい上げて、みんなで新しいやり方を考えていく必要があると、思います。

Q2

講座の中で言及された「セトラー・コロニアリズム」に関する論文とは、どの論文なのか教えていただきたいです。この概念について勉強したいと思っているので参考にさせていただきたいと思いました!

遠井

こちらをご参考ください。

石山徳子『「犠牲区域」のアメリカ 核開発と先住民族』(岩波書店、2020年)

「はじめに」の一節が、岩波書店のサイトで公開されています。

https://www.iwanami.co.jp/moreinfo/tachiyomi/0614220.pdf

Q3

これだけ多くの環境保護に関する条約があるのに、日本ではいまだに大規模な開発が進み、北海道の生物多様性の損失もここ5年、10年で加速しているように感じます。一方で、日本はフィリピンやインドネシアのニッケル、あるいはバイオマス発電のためにカナダなどの資源を消費していて、それが先住民族の強制移住などの問題を引き起こしているはずです。こうしたことに対して、条約に基づいた批判や対応はないのでしょうか?

遠井

おっしゃる通り、世界中で希少資源や鉱物の採掘が進められており、その過程で先住民族や地域住民の生活の場が大きく損なわれている現実があります。国連など国際社会の場でも、「こうした問題に対処すべきだ」という声はあがっています。ですので、まったく見て見ぬふりをされているというわけではありません。

ただし、実際にそれを止めるだけの力が条約にあるかというと、現実は厳しいものがあります。たとえ国際的な規範が存在しても、経済の論理が優先される中では、拘束力のある法制度の合意には至らず、結果的に開発が止められていないという問題があると感じています。

一方、IPBES(生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)やGBF(昆明・モントリオール生物多様性枠組)では、「まず変えなければならないのは人間の社会経済システムだ」というメッセージが最も重要なポイントとして挙げられており、この点は、指針となると考えられます。。

しかし日本では、その部分がすっぽり抜け落ちているという印象があります。たとえば、30 by 30のように保護区を増やすといった対応には、種の保全において、もちろん意味がありますが、自然環境の再生や回復には時間がかかります。木が育つのに50年かかりますので、対策と効果の間にタイムラグが生じるため、「とりあえず保護区を増やせばいい」という発想では、2030年目標の達成は困難です。

したがって、人間社会の経済構造や価値観を見直すことが求められています。人間の社会を変革することは効果もすぐに現れるためですが、実際には議論は進んでいません。AIやテクノロジーの発展による「バラ色の未来」が語られることも多いですが、環境破壊や社会的不公正といった負の側面については、議論されていないことに強い懸念を抱いています。

Q4

生物多様性条約のCOP(締約国会議)開催中には、NGOなどの呼びかけで、環境開発に反対したことで殺害された先住民族の方々や環境活動家に対する人権侵害を訴えるサイレントデモが繰り返されています。IUCN(国際自然保護連合)などの報告書では、毎年、環境保護に関わって命を落としたり失踪したりする人々の数が示されています。GBFの目標でも、人権の保護に触れられていると聞きました。

遠井

ご指摘のとおりで、環境を守ろうとする人びとが暴力や脅迫、さらには命の危険にさらされているという深刻な問題があります。国際会議では、こうした「環境ディフェンダー」の権利について、毎回議論がなされています。「人権に基づくアプローチ」には、環境を守るために抵抗している人たちの権利を守ることも含まれています。

Q5

私はアイヌとして、遠井先生がこのような研究をされていることに、深い敬意を表します。今回は世界の先住民族についてのお話が中心でしたが、遠井先生ご自身は、アイヌ民族に関する調査も行われていますか? ぜひ今後、アイヌに関する調査も進めていただけたらと思います。

遠井

これまで私は主に文献を通じて調査や研究を行ってきました。人類学や社会学のように、現地での聞き取りやフィールドワークの方法論が確立している分野とは異なり、私の専門分野ではそのような現地調査の手法がまだ十分に整っていないため、直接お話を伺う機会がこれまでなかなか持てませんでした。

一方で、私は国際的な条約や政策文書などをもとに、日本国内でそれらがどのように歪められて運用されているのか、あるいは現在の政策にどのような課題があるのかという点を中心に指摘してきました。

しかし、国際的な視点と同時に、地域の現実にしっかり目を向けることもとても大切だと感じています。私自身が北海道に拠点を置く立場として、ぜひ地元の視点のことも勉強していきたいと考えています。

Q6

紹介くださった条約のなかでは、先住民族以外の権利は重視されているとのことですが、少数民族の権利については明記されているのでしょうか。例えば、「先住民族」として認められていない、でも同じような環境の問題に直面しているだろう中国の少数民族の扱いが気になりました。

遠井

台湾の話は、国際会議などでも耳にする機会がありますが、中国本土の少数民族に関しては、正直あまり聞いたことがありません。さきほどお話したように、生物多様性条約などでは「先住民族と地域共同体(IPLCs)」という概念が使われていて、その中には中国の少数民族のような存在も当然含まれると考えられます。

中国も、自国の伝統知については国際的なワークショップなどで積極的にアピールしています。実際には弾圧されている少数民族も存在しており、決して良いことばかりではありません。けれども、私がこれまで見てきた限りでは、国際的な議論の中でそうした現状がクローズアップされることは、あまりないという印象です。

(※補足:チベットでの人権侵害については、人権とビジネスの中で国際的な議題となりましたが、中国や内モンゴルにおける少数民族の伝統的な文化や生活が開発や環境変化によって悪影響を被っているという問題については、科学的調査で明らかにされても、国際的な人権問題として取り上げられることは多くはないという印象を受けます。中国においては政府の統制が強く、外部の人権団体や研究者との接触が制限される中で、国際的なフォーラムへのアクセスが阻害されているのかもしれません。)

Q7

科学に関する中立性神話の解体という言葉には、刺激を受けました。感謝しています。今日のお話に出てきた「調整的関与」についてもう少し詳しく知りたいです。

遠井

「調整的関与」というのは、IPBESで用いられているNCP(Nature’s Contributions to People=自然の人々への貢献)の分類の一つで、全部で18のカテゴリーがあり、その中に「調整的関与」が含まれています

具体的には、以下のような自然の機能が「調整的関与」にあたります:

・生息地を創出・維持する機能

・花粉を運んだり、種を拡散したりする働き

・大気の質を調整する

・気候を調整する

・海洋の酸性化を調整する

・淡水や沿岸域の水質を維持する

これらは、生態系サービスの中で「調整的サービス」と呼ばれてきたものです。

Q8

「先住民族及び地域共同体」という言葉が出てきましたが、地域共同体(ローカルコミュニティ)とは具体的にどこまで、何を指すのでしょうか? 日本では観光の文脈で語られることが多いように思いますが、国際的な定義と日本での使われ方には違いがあるのでしょうか?

遠井

もともと「ローカルコミュニティ」という言葉が使われる背景には、先住民族として定義できるかどうか、あるいはその自認や他者からの認識(他認)があるかどうかといった議論があります。1990年代ごろは、先住民族の権利が国際的にもまだ十分に明確化されておらず、その中で「先住民族 and/or 地域共同体(ローカルコミュニティ)」という枠組みが使われるようになりました。

その後、先住民族は権利主体として明確に位置づけられるようになり、それとは別に「先住民族とは言えないが、地域で伝統的な資源管理を行っている人々」がローカルコミュニティと呼ばれるようになりました。

日本では、環境省が主導するIPBES関連の議論などで、「ローカルコミュニティ」と言うと必ず「里山イニシアティブ」が出てきます。たとえば、中山間地で棚田をつくっている地域や、能登の「里海」などが、国内・国際両方で積極的に紹介される傾向があります。

このように、日本政府は意図的に「伝統的な資源管理を行っている地域共同体」という像をローカルコミュニティとして打ち出しており、観光や文化政策とも結びつけて活用しています。ですので、「ローカルコミュニティ」は地理的な範囲を示すというよりも、地域資源を利用・管理している共同体として機能的に定義されていることが多く、そこには政治的な意図も含まれていると思います。

参加者の感想、コメントのまとめ

参加者からは、「新しい知識を得ることができた」「視野が広がった」といった前向きな感想が多く寄せられました。とくに、日本政府の環境政策やアイヌ民族政策に関する問題点が、講演を通じて非常に明確になったという声がありました。講演では、アイヌの伝統的な文化継承の取り組みが、生物多様性政策から切り離されているという問題提起があり、イオル再生の事例が紹介されました。これに関連して、ある参加者からは、知床や北海道・北東北の世界遺産登録の過程においても、アイヌ民族の参画の仕組みが整備されなかったという現状への指摘がありました。また、世界の先住民族の権利をめぐる国際的な流れとの違いがよく理解でき、日本政府に対して有効な批判の手がかりをどう作っていけるか、今後の実践につながる視点を得られたという意見もありました。講演内容が、単なる知識の提供にとどまらず、政策や社会のあり方を別の角度から見つめ直すきっかけになったようです。(双木麻琴、七座有香)

2025年5月27日(火)、さっぽろ自由学校遊2025年度前期講座「先住民族の森川海に関する権利6―自然環境と先住民族の主権をめぐって第1回」(オンライン)講演から。講座まとめ:双木麻琴、七座有香、平田剛士