法令ID番号00800369

明治6年10月3日 開拓使本庁達

改正:明治7年8月29日開拓使本庁達 豊平外四川鮭漁ヲ禁シ条例ヲ定

https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00800369

国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2025-01-09)

| 原文 | 現代語訳 |

|---|---|

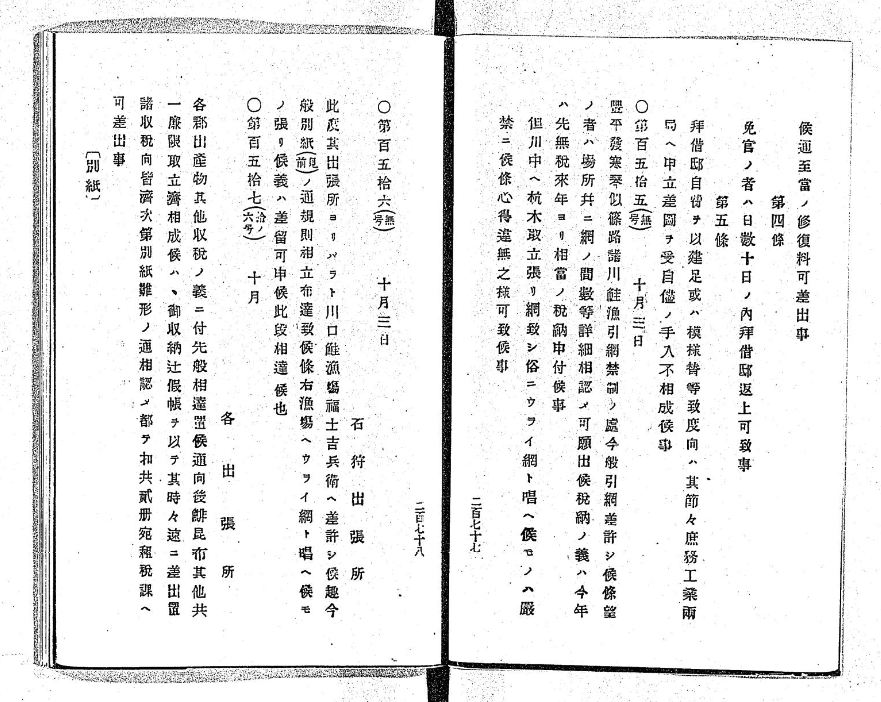

| 第百五十五(無号) 十月三日 豊平発寒琴似篠路諸川鮭漁引網禁制ノ処今般引網差許シ候條望ノ者ハ場所並ニ網ノ間数等詳細相認メ可願出候税納ノ義ハ今年ハ先無税来年ヨリ相当ノ税納申付候事 但川中ヘ杭木取立張リ網致シ俗ニウライ網ト唱ヘ候モノハ厳禁ニ候條心得違無之様可致候事 | 第155 10月3日 豊平川(とよひらがわ)・発寒川(はっさむがわ)・琴似川(ことにがわ)・篠路川(しのろがわ)の各河川でサケ漁をする際に、これまで「引き網」の使用を禁止してきたが、このたび、「引き網」の使用を許可することになった。「引き網」を使ったサケ漁を希望する人は、漁を行なう場所・使用する網のサイズなど詳細を記載した書類をつくり、役所に願い出ること。今年は無税とする。来年以降は利益に応じた税額を納めること。 なお、川の中に木の杭を打ち込んで網を張る漁法(いわゆるウライ漁)は(引き続き?)厳禁なので、間違えないようにしなさい。 |

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?

開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます(このページ冒頭の法令ID番号も、「日本法令索引 明治前期編」の分類に基づいています)。

とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。

当時の法令文には、先住民族に対する攻撃的・否定的な表現が数多く見られます。現代の私たちが読むと、人種主義に根ざしたヘイトスピーチそのものに映りますが、当時の日本政府による先住権侵害ぶりをあらわす「動かぬ証拠」として、あえてそのまま訳出しました。(平田剛士)