法令ID番号:00801594

明治9年9月30日 開拓使本庁丙第192号達

廃止年:不明

https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00801594

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/9775049

| 原文 | 現代語訳 |

|---|---|

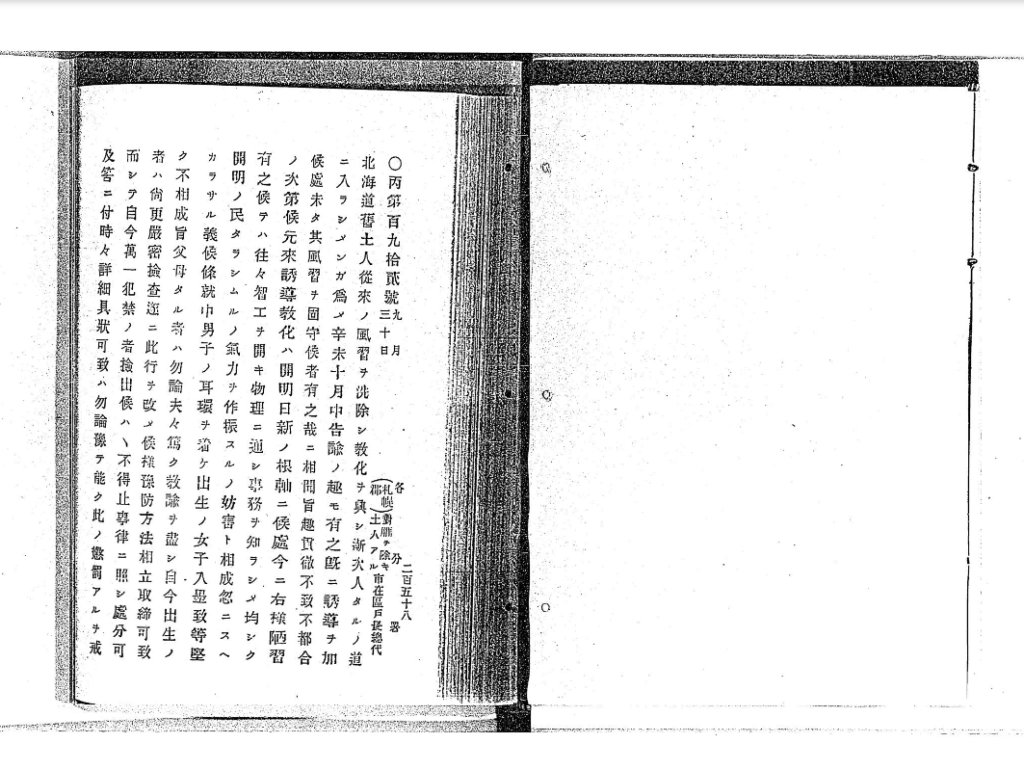

| 開拓使 明治九年 九月三十日達 本支庁達 | 明治9(1876)年9月30日 開拓使から札幌本庁・函館支庁・根室支庁への通達 |

| 北海道旧土人従来ノ風習ヲ洗除シ教化ヲ興シ漸次人タルノ道ニ入シメンカ為辛未十月中告諭ノ趣モ有之既ニ誘導ヲ加候処未タ其風習ヲ固守候者有之哉ニ相聞旨趣貫徹不致不都合ノ次第候元来誘導教化ハ開明日新ノ根軸ニ候処今ニ右様陋習有之候テハ往々知識ヲ開キ物理ニ通シ事務ヲ知ラシメ均ク開明ノ民タラシムルノ気力ヲ振作スルノ妨害ト相成忽ニス可ラサル儀候條就中男子ノ耳環ヲ著ケ出生ノ女子入墨致等堅不相成旨父母タル者ハ勿論夫々篤ク教諭ヲ尽シ自今出生ノ者ハナオサラ厳密検査ヲ遂ケ此風俗ヲ改候様予防方法相立取締可致而シテ自今万一違犯ノ者有之候ハ不得已厳重ノ処分可及筈ニ付時々詳細具状可致ハ勿論予テ能此懲罰アルヲ戒置ヘシ | 北海道旧土人(アイヌ)から従来の風習を洗い除き、教育をほどこして、「人になるための道」に入らせる目的で、開拓使は明治4年10月(1871年11月20日)、「告諭」を出し、すでに「誘導」をしてきたはずである。 にもかかわらず、いまだにその風習を頑固に守っている者がいると聞く。命令が貫徹されていないのは都合が悪い。 もとより、(アイヌを)「誘導」「教化」することは、文明を開いて日本を新しく作りかえるための根元、あるいは主軸である。いまだにそのような「陋習(ろうしゅう、いやしい習慣)」が残っていては、知識をたくわえ、ものの道理をわきまえ、なすべきことを自覚し、みんな一様に「開明の国民」になろうとする気持ちが妨げられ、害が及んでしまう。 放置することは許されない。とりわけ、男の子がイヤリングをつけたり、生まれてきた女の子に入れ墨をいれるといったことは厳禁だと、両親はもとより本人たちにも繰り返し教えさとさなければならない。これから生まれてくる子どもたちに対しては、なおさら厳密に検査をして、この風俗をやめるように、予防的な取り締まりを行なうこと。 万が一、違反者が出た場合は、やむをえず厳重な処分を下すことになる。「違反者は罰せられる」ということも含め、この命令の詳しい中身を具体的に言い聞かせておくこと。 |

あわせて読みたい

現代語訳・旧土人耳環及入墨ヲ禁ス(1876年)#2

法令ID番号:00801595明治9年10月2日 開拓使本庁丙第193号達廃止年:不明https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00801595 開拓使布令録編輯課 [編纂]『開拓使布令…

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?

開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます(このページ冒頭の法令ID番号も、「日本法令索引 明治前期編」の分類に基づいています)。

とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。

当時の法令文には、先住民族に対する攻撃的・否定的な表現が数多く見られます。現代の私たちが読むと、人種主義に根ざしたヘイトスピーチそのものに映りますが、当時の日本政府による先住権侵害ぶりをあらわす「動かぬ証拠」として、あえてそのまま訳出しました。(平田剛士)