藪田希紅 北海道大学 文学部4年

私たちが歴史をさかのぼるとき、多くの場合、「○○年に政治がこう変わった」「△△年に新しい法律ができた」といった年表を思い浮かべるでしょう。しかし、その年表の裏には、当時を生きた一人ひとりの暮らしや人生が確かに存在していました。年表に記された出来事が、人々の暮らしにどのような影響を与えたのか。それを読み解くとき、私たちは初めて歴史の実像に触れるのかもしれません。

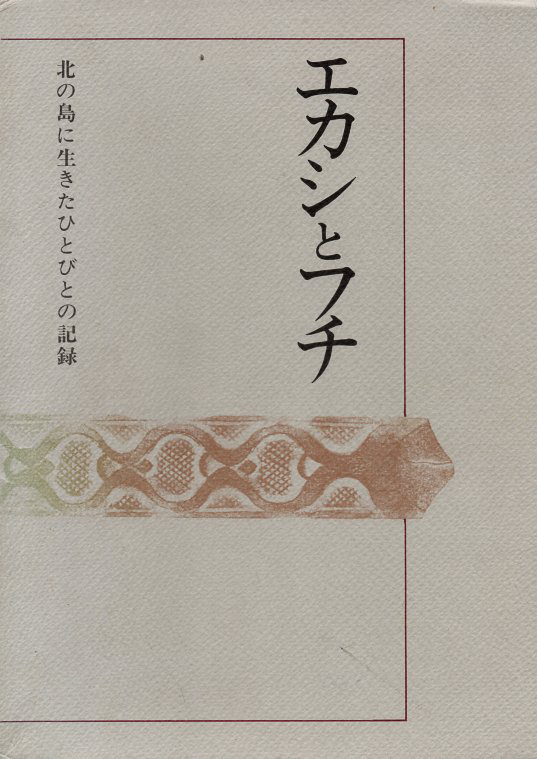

『エカシとフチ』は、30人余りのエカシとフチの証言を聞き書きし、彼らが生きた「歴史」を記録した一冊です。「明治期に入ると、北海道の植民地化と同化政策が本格化した」――その一文で済まされてしまう時代の中で、人々は何を見て、何を経験してきたのか。本書は、その問いに向き合うための貴重な証言を伝えます。先住権を考える第一歩として、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

ここでは、その中から織田ステノフチ(1899年生・静内町)の語りを抜粋して紹介します。

フチの幼少期には、鮭や鱒を自由に獲って和人とも分け合いながら豊かな食生活を送っていたと言います。

「おらが子供の頃は、カムイチェップ(鮭)がいっばい遡って来たの。(中略)小さい時は誰でもがとってもいいので、みんなでとってそれを冬の間食べていたの。鱒も山へ入って沢でとり、焼き干しを作ったんだ。**それを炉棚の上から干しておくと、油が出てとてもおいしいものだったよ。シサムの子供たちもほしがって、その子供たちにも毎日やってみんなで食べたの」(p.108)

しかし、次第に漁の規制が強まります。

「おらがかまどを持ったのは十九歳だったが、その前から鮭や鱒はとってはいけないことになっていたなあ。とれなくなった時は困ったんだ。とればコタンの人からも訴えられ捕まった人もいたんだ。それからはどこの家にもたくさん干してあった魚が、見られなくなったの。その後はそれまで食べたことのなかった浜から売りに来る魚を買って食べたよ。」(p.109)

「ある時、大水が出て、鮭がどんどん上へって、それをみんながとって、見つけられて捕まったことがあるんだ。おらの所へも来て、鮭をとっていると疑われた。警察が入って来て、鮭をとったろ、とずいぶんひどいことをいわれ、家の中を調べられたんだ。(中略)鮭をとってはいけなくなってからは、昔の人らが日に三度三度食べていて、昔は踏む所もないくらい川の中いっぱいに遡って来ていた鮭を、とれなくなったので生活にとっても困ったんだ。」(p.110)

一方で、和人による摂理に反したサケの管理が始まったことも記憶にのこっています。

「それまでも静内川には、たくさんの鮭が脂って来たが、川にトメ(鮭の遡上をとめるための柵)が出来て、鮭が川上に遡ることもできなくなったと聞いた時は、何んの事だかわからなかったんだ。シサムが川口にトメを作っていたが、トメはシサムが考えたもので、サケが奥へ入らなくしたもんだ。ウライは(漁の道具)は下り魚をとるもので、ウライの日は川上を向いていて、川に遡って来る魚を川をふさいでとってはいけないもんだったんだ。」(p.109)

1876年ごろから、徐々に漁の方法や範囲が制限され、最終的に1951年の水産資源保護法制定により、河川でのサケ・マスの捕獲が全面的に禁止されるまでの間に、全道でこうした経験をした人が大勢いたことでしょう。年表だけ見れば、明治政府が乱獲を防ぎ、資源を残してきた歴史にみえるかもしれません。しかし、ステノフチの語りからは、明治政府がアイヌの人たちの豊かな生活の基盤であったカムイチェㇷ゚を理不尽に奪ってきたという、全く違った歴史がみえてきます。

『エカシとフチ』には、他にも様々な経験がまとめられています。今まで抱いていた歴史観やイメージが、もしかしたら180度変わるかもしれません。

2025年3月19日記