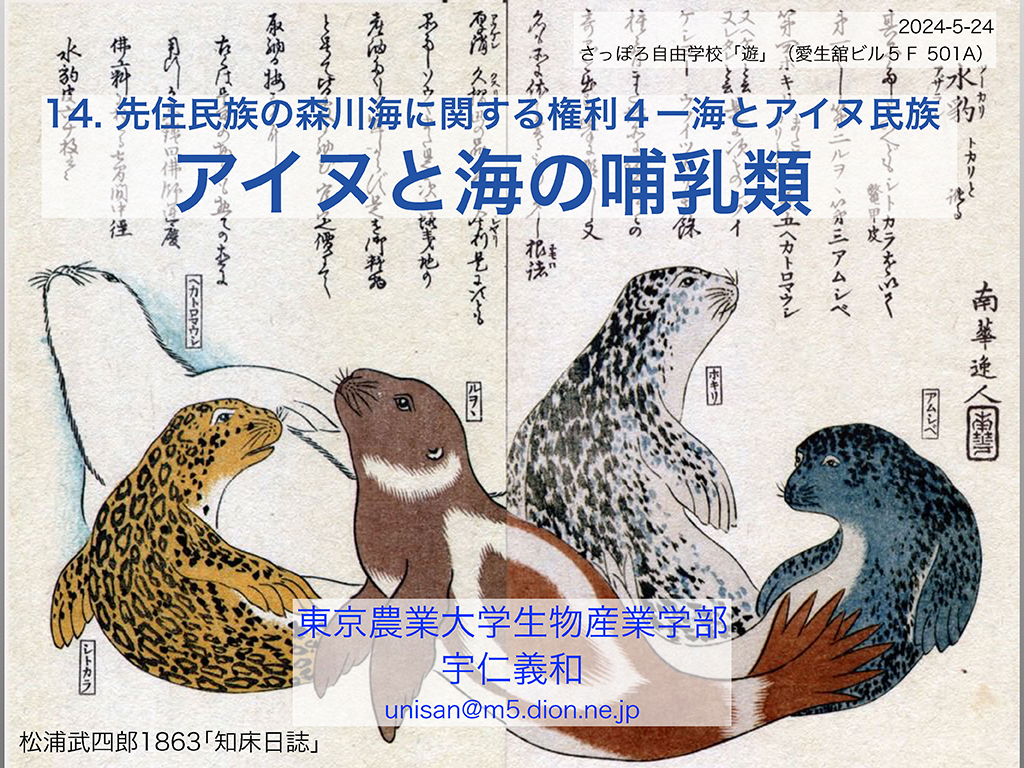

こんにちは、東京農業大学の宇仁です。大学の本拠は東京ですが、生物産業学部が網走市内にあって、1学年400名弱の学生が学んでいます。私はそこで、博物館の専門職員――つまり学芸員の養成課程の講義を担当しています。また東京農大に務める前は、斜里町立知床博物館で働いていました。網走や斜里などオホーツク海の沿岸では、日常的に野生のアザラシやクジラを見かけます。博物館時代は、海岸に漂着した海獣の死体を回収して標本にする、なんていう経験もして、次第に海の哺乳類に興味を抱くようになりました。

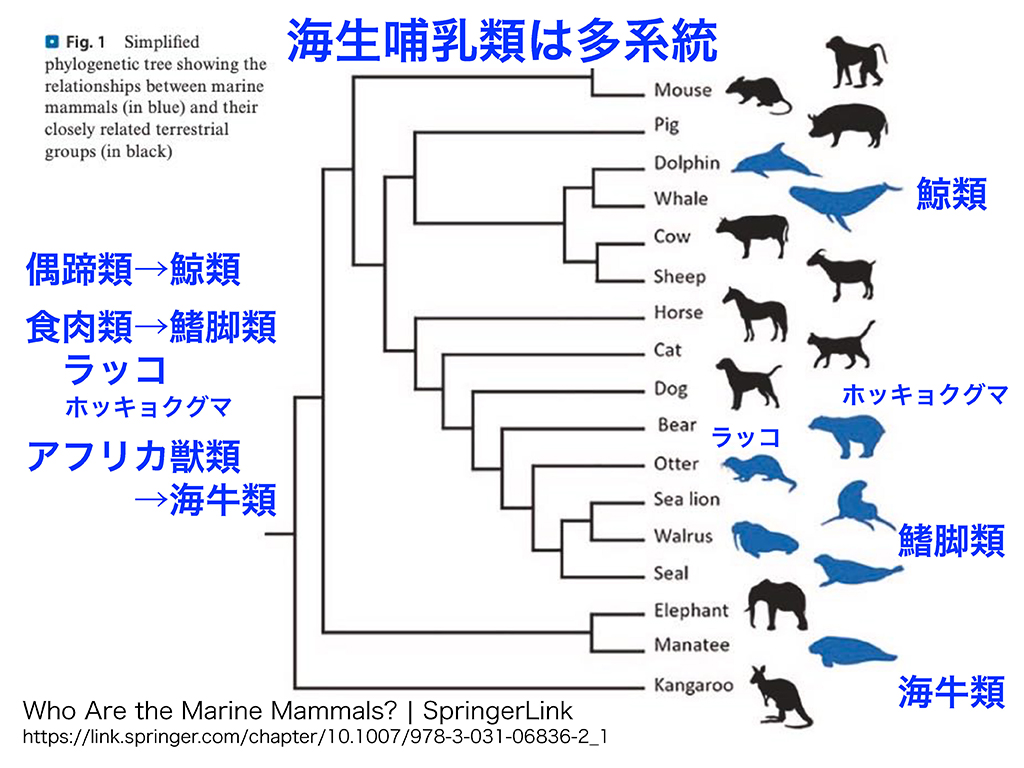

さて、きょうは「海生哺乳類」とか「海獣」とかの言葉が出てきますが、ほぼ同じ意味で使われている、と考えてよいと思います。ただし研究者によっては「海獣の中に鯨類(げいるい)は含めない」という見解もありますので、ちょっとご注意ください。また、私たち人間は「海の哺乳類」とひとくくりにしていますが、実はこんなに多系統です。

生物分類学では、クジラの仲間の祖先が偶蹄目(ウシの仲間)から枝分かれしてきたと考えられるのに対して、アシカやアザラシといった鰭脚(ききゃく、ひれあし)類の祖先種は、食肉目(イヌの仲間)から進化してきたと考えられています。また、ラッコとホッキョクグマは、鰭脚ではなく“普通の”足をしてますけれど、海獣の仲間として扱われています。

哺乳類の進化の系統樹を時間軸に合わせて描いてみると、かなり初期の段階で、その後ユーラシア大陸でしか見られなくなるグループと、アフリカ大陸にしか見られなくなるグループに枝分かれしていたことが分かるのですが、クジラ類、鰭脚類、またラッコやホッキョクグマの祖先種がいずれもユーラシア・グループに属しているのに対し、マナティやジュゴンはアフリカ・グループの祖先種から進化してきた、という違いもあります。

海獣の種数も確認しておきましょう。まず、クジラ類は世界中で約90種にのぼります。アザラシの仲間は18種、アシカの仲間は15種です。ちなみに、アザラシの仲間は陸上では寝そべっていますが、アシカの仲間は大きな前脚を支えに上半身を立てることができます。それによってアザラシ類とアシカ類をはっきり区別できます。また海中を泳ぐ際、アシカの仲間が前脚のヒレを羽ばたくよう動かして進むのに対し、アザラシ類は後肢を左右に振りながら泳ぐ、という違いもあります。

根室海峡などのラッコから、沖縄近海のジュゴンまで、南北に細長い日本列島の沿岸や近海では、これら多種多様な海生哺乳類の分類群のうちの大半を見ることができます。世界中を見渡しても、けっこう珍しいエリアだといえます。

そのおかげで日本語(地方語を含む)には、海生哺乳類のすべてのグループに、それぞれ固有の名前があります。たとえば、ジュゴンは琉球地方で「ザン」「海馬(けーば)」と呼ばれていました。ニホンアシカ(絶滅種)は「葦鹿」「海鹿」「海驢」、オットセイは「膃肭獣」などと表記されてきました。オットセイには「ウネウ」「オオネップ」といった呼び方もありますし、ラッコは「臘虎」「猟虎」「海獺」などと漢字を当てていました。ただし「アザラシ」だけは、どこの地域でついた名前なのか、語源が不明です。

これに対して、たとえばヨーロッパにはアシカ類を指す固有語がありません。北大西洋にアザラシ類はいますが、アシカ類は生息していません。だからアザラシ類とアシカ類を区別せずにまとめて「シール seal」と呼んでいます。

山スキーをする人には、シールは馴染み深い言葉でしょう。斜面を登る際、スキー板の裏にこれを貼ると、一方向にしか滑らなくなって歩きやすい。つまり「seal」は「アザラシの毛皮」という意味も含むし、さらに「アザラシ狩りをする」という動詞としても使われます。18~19世紀、良質な毛皮を求めてヨーロッパから狩猟者たちが北太平洋に到来しますが、彼らのいう「sealing」はアザラシ猟というよりアシカの仲間のオットセイ猟だったでしょう。アザラシ類と区別して呼び分ける際に使われるアシカ類の英語名称は、「Eared seal=耳のあるアザラシ」です。

日本に住んでいる私たちも、オットセイやアシカをそんなにしょっちゅう見ているわけではありませんが、沿岸や近海に生息するこれらの海獣に親しみを感じる素地はあったんじゃないでしょうか。だからそれぞれの特徴を細かく見分けて、個別の名前で呼び分けることできたんだと思います。ちなみに、日本列島でアザラシ類が見られるのは北海道だけ、と思われがちですけど、実は九州や山陰地方の海岸にもたまにゴマフアザラシが漂着することがあります。朝鮮半島の西にある渤海湾や黄海、ウラジオストクに近いピョートル大帝湾に、現在もゴマフアザラシの小さな個体群がみられます。九州や山陰地方で見つかる漂着個体は、それら大陸沿岸の生息地から流されてきた可能性が高いと思います。

最初に紹介した文献のうち、日本史研究者の児島恭子さんの「北方交易とラッコ」(1999年)に、豊富な写真資料とともに、詳しい解説があります。それによると、早くも中世の(日本の)文献にラッコが登場します。たとえば室町時代、1474年ごろに作られた文明本『節用集』(せつようしゅう)という一種の国語事典に、「獺虎」の見出しがあります。100%の断言はできませんが、説明文を読む限り、正しくラッコを指していると思います。

また1603年ごろ、イエズス会が長崎で発行した『日葡(にっぽ)辞書』には、「Raccono cauano yóna fitogia. ラッコの皮のような人じゃ」という日本語の文例が採録されています。日葡辞書は、当時の日本語の発音をローマ字で記し、ポルトガル語の解釈を添えたものです。この文例は「あの人は容易に誰の意見にも傾き、どちらの側にもなびく人である」という意味だ、とポルトガル語で説明されています。つまり、この当時すでに「ラッコ」の名前は広く日本中で知られていたし、ラッコの毛皮に関する知識もある程度は常識化していたんだと思います。

17世紀、江戸時代を迎えると、ラッコ貿易に関して個別具体的な人名や数量、価格などの記録が残されるようになります。そうした記録からは、幕府が商人同士の直接取引を禁じていたにもかかわらず、それを破って利益を上げるヤミ取引があったことが分かりますし、アイヌの口承文芸からは、危険なラッコ猟で命を落とす猟師たちのいたことが分かります。

言い忘れていましたが、ラッコはアイヌ語起源の名前です。ついでにいうとトナカイもアイヌ語です。これら動物の種名はヨーロッパから学んだのですか? と聞かれることがありますが、そうではありません。アイヌの言葉をアイヌから学んで、そのまま日本語(和名)として使うようになった命名例です。

本州以南の住民たちがアイヌ文化について具体的に詳しく知るようになるのは、ようやく近代の初期、幕末から明治維新(1868年)を経て新政府が成立する前後からでしょう。いま私たちが「昔のアイヌの姿を描いた絵」と聞いて思い浮かべるような有名な作品が描かれ出すのが江戸時代後半ですが、知識が普及するのはこのころでしょう。その近代初期、それまでの時代と何が大きく変わったかと言えば、それは、日本列島近海(太平洋西岸域)に“外国船”がたくさんやってくるようになったことです。明治政府はラッコをはじめ海獣の毛皮がお金になると気づいて、開拓使(1869年8月ー1882年2月)に命じて択捉島でラッコ猟業を直営し始めます。野生のラッコを捕獲し、毛皮をとって輸出する新産業を興そうとしたのです。これにはロシアに対する「北方警備」強化の意味合いもあったでしょう。