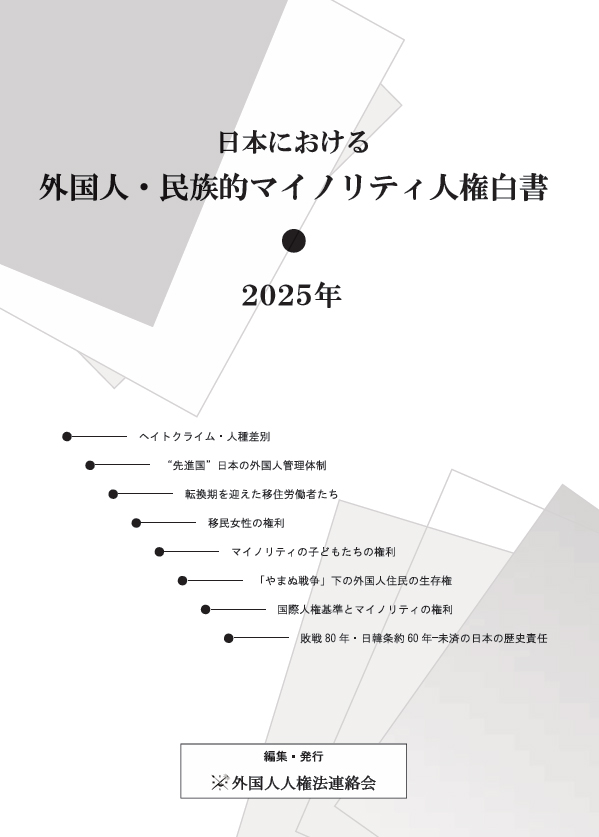

外国人人権法連絡会「2025年版 日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書」から

小泉雅弘 NPO法人さっぽろ自由学校「遊」

訪日調査の最終報告書

国連「ビジネスと人権」作業部会による訪日調査は、2023年7月24日から8月4日までに行なわれ、その最終報告書が2024年5月に発表された。報告書は現在の日本の人権課題、とりわけマイノリティの人権に関する政策課題を包括的に指摘する内容であった。国内で人権問題として取り上げられることの少ないアイヌ民族に関しても主要な課題のひとつとして取り上げているため、この報告書における先住民族に関する記述をもとに、日本におけるアイヌ政策の課題に触れたい。

報告書におけるアイヌ民族に関するコメント

最終報告書は、リスクに直面している6つのグループを取り上げているが、そのひとつが「マイノリティ集団と先住民族」であり、アイヌ民族に関して以下の4つの問題を指摘している。

- アイヌ民族の実態把握~アイヌのアイデンティティの定義を前提とした人口調査が行われておらず、アイヌ民族の存在が不可視化されている。(パラ40)

- サケ捕獲の権利~水産資源保護法第28条における内水面でのサケ採捕の禁止が、サケ漁を生業としてきたアイヌの権利を侵害している。(パラ41)

- 開発プロジェクトにおけるFPICの不在~近年加速している再生可能エネルギーの開発を含む様々な開発プロジェクトにおいて、先住民族であるアイヌに対する「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意」(FPIC)がなされていないことの指摘。同時に、アイヌ民族の森林管理や狩猟に関する集団的権利が認められていないことへの憂慮。(パラ42)

- アイヌ民族に対するヘイトスピーチやハラスメント~書誌やインターネット上でのヘイトスピーチの急増や民族共生象徴空間(ウポポイ)で働くアイヌ職員に対する民族的ハラスメントについての懸念。(パラ43)

報告書に対する日本政府のコメントに関して

上記の報告書における指摘は、権利回復を訴えるアイヌ民族当事者やそれを支持する市民団体が求めてきたことと重なっており、注目に値する。この報告書に対し、日本政府はコメントを発表し、上記の指摘に反論を試みている。

まず、1)の実態把握に関しては、北海道庁が行なっている「北海道アイヌ生活実態調査」の実施をあげている。しかし、この調査はその対象人口が10年間で1万人以上も減少しているなど、アイヌ人口の実際を反映したものとはなっていない。

2)に関しては、水産資源保護法第28条の合理性について述べた上で、北海道知事の特別採捕許可により儀式用のサケ捕獲が認められていることを紹介している。しかし、報告書が指摘しているのは、アイヌ民族の生業としてのサケ漁の権利についてであり、政府のコメントはそれに応えるものとはなっていない。

3)に関しては、再エネ促進制度(FIT/FIP)における住民への事前通知をFPICとして紹介しているが、これは報告書が「先住民族に対するFPICとは異なる」と記述しているものであり、この説明は理解に苦しむ。また、森林管理についてはアイヌ施策推進法における特例措置としてのアイヌ共有林制度を紹介しているが、これは市町村が作成する地域計画の範囲内での限定的な措置であり、アイヌの集団的権利といえるものではない。

そして4)のヘイトスピーチ、民族的ハラスメントについては、政府コメントでは何も触れられていない。現行のアイヌ施策推進法では第4条で差別禁止をうたっているものの、この法律の制定後もSNSなどによる差別扇動はおさまっておらず、現在のところ実効性のあるものとなっていない。実際、2023年度の北海道アイヌ生活実態調査では、回答者の約3割(29.0%)が「差別を受けたことがある」と回答しており、「SNSなどのネット上の書き込みで」と答えた人はそのうちの約3割(31.6%)に及んでいる。

「森・川・海のアイヌ先住権研究プロジェクト」事務局長を務める著者が、外国人人権法連絡会「2025年版 日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書」(2025年)に寄稿した記事を、同連絡会の許諾を得て、このウェブサイトに転載しました。