法令ID番号00008920

明治7年11月7日 太政官第120号布告 (輪廓附)

廃止:昭和6年3月31日法律第28号 地租法制定地租条例外八件廃止

https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00008920

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/787954 (参照 2025-01-09)

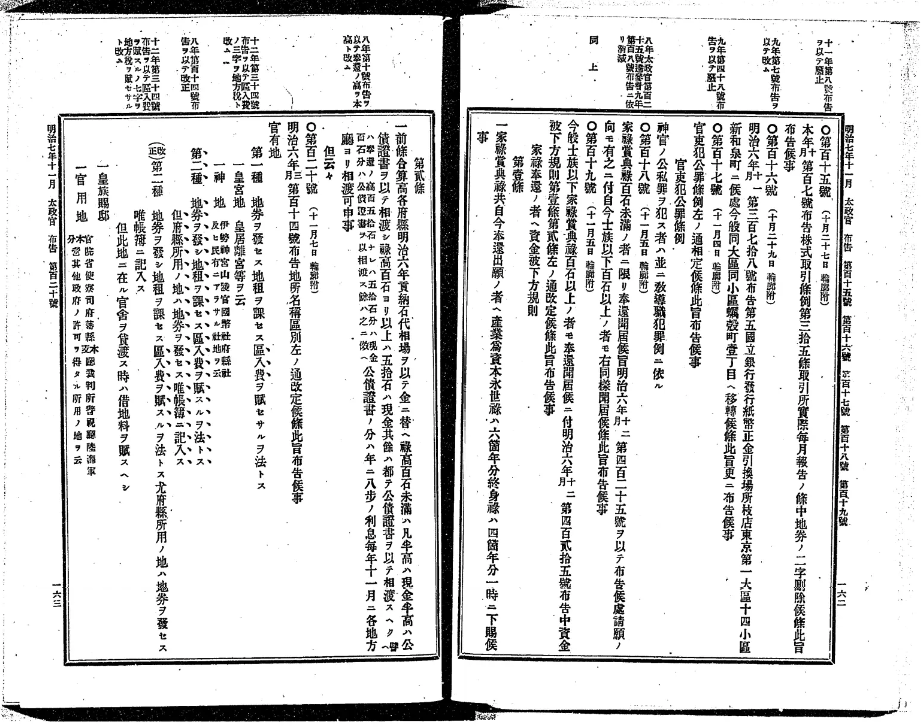

| 原文 | 現代語訳 | |

|---|---|---|

| 第百二十号(十一月七日 輪廊附) | 第120号(1874年11月7日、輪廊づけ) | |

| 明治六年三月 第百十四号布告 地所名称区別 左ノ通改定候条此旨布告候事 | 1873(明治6)年3月、第114号布告の「地所名称区別」について、次のように改定したことを知らせる。 | |

| 官有地 | 第一種 地券ヲ発セス地租ヲ課セス区入費ヲ賦セサルヲ法トス | 第1種 地券は発行しない。非課税とする。「区入費」を徴収しない。 |

| 一 皇宮地 皇居離宮等ヲ云 一 神地 伊勢神宮山陵官国弊社府県社及ヒ民有ニアラサル社地ヲ云 | (1)皇営地……皇居(天皇の住居)、離宮(皇居とは別の場所にたてられた宮殿)などのこと。 (2)神地……伊勢神宮(いせじんぐう)が管理する山林の土地、官弊社(かんへいしゃ)、国幣社(こくへいしゃ)、府県社と、民有ではない神社の敷地のこと。 | |

| 第二種 地券ヲ発シ地租ヲ課セス区入費ヲ賦スルヲ法トス | 第2種 地券は発行する。非課税とする。「区入費」は徴収する。府県が使用する土地については、地券は発行せず、ファイルに記録を残すこと。 | |

| (改正) 第二種 地券ヲ発シ地租ヲ課セス区入費ヲ賦スルヲ法トス唯帳簿ニ記入ス 但此地ニ在ル官舎ヲ貸渡ス時ハ借地料ヲ賦スヘシ | (改正) 第2種 地券は発行する。非課税とする。「区入費」は徴収する。ファイルに記録を残すこと。 第2種の土地に建てた官舎をレンタルする場合は、借り手からレンタル料を徴収する。 | |

| 一 皇族賜邸 一 官用地 官院省使寮司府藩県本支庁裁判所警視庁陸海軍本分営其他政府ノ許可ヲ得タル所用ノ地ヲ云 | (1)天皇が皇族に与えた邸宅(の建つ土地)。 (2)官用地……官・院・省・使寮司・府・藩・県の本庁や支庁、裁判所、警視庁、陸・海軍の本隊と分隊の宿営地、そのほか政府の許可に基づいて使用する土地のこと。 | |

| 第三種 地券ヲ発セス地租ヲ課セス区入費ヲ賦セサルヲ法トス唯人民ノ願ニヨリ右地所ヲ貸渡ス時ハ其間借地料及ヒ区入費ヲ賦スヘシ | 第3種 地券は発行しない。非課税とする。「区入費」は徴収しない。申請を受けてこの「第3種」の土地をレンタルする場合は、(官が)借り手からレンタル料金と「区入費」を徴収する。 | |

| 一 山岳丘陵林藪原野河海湖沼池沢溝渠堤塘道路田畑屋敷等其他民有地ニアラサルモノ 一 鉄道線路敷地 一 電信架線柱敷地 一 燈明台敷地 一 各所ノ旧跡名区及ヒ公園等民有地ニアラサルモノ 一 人民所有ノ権理ヲ失セシ土地 一 民有地ニアラサル堂宇敷地及ヒ墳墓地 一 行刑場 | (1)山岳、丘陵、森林、雑木林(やぶ)、原野、河原、海浜、湖沼・池・沢地、水路の堤防、くぼ地のプール、道路、田畑、屋敷など。そのほか「民有地」ではない土地。 (2)鉄道の線路用地。 (3)電柱の用地。 (4)灯明(街路の灯り)をのせる台座の用地。 (5)各地の旧跡や公園など、「民有地」ではない土地。 (6)個人・団体が所有権を失った後の土地 (7)「民有地」ではない寺社仏閣の敷地、墓地。 (8)行刑場 | |

| 第四種 地券ヲ発セス地租ヲ課セス区入費ヲ賦スルヲ法トス | 第4種 地券は発行しない。非課税とする。「区入費」を徴収する。 | |

| 一 寺院大中小学校説教場病院貧院等民有地ニアラサルモノ | (1)寺院、大学、中学校、小学校、教会、病院、養護施設などのうち、「民有地」ではない土地。 | |

| 民有地 | 第一種 地券ヲ発シ地租ヲ課シ区入費ヲ賦スルヲ法トス | 第1種 地券を発行する。課税する。「区入費」を(官が)徴収する。 |

| 一 人民各自所有ノ確証アル耕地宅地山林等ヲ云 但此地売買ハ人民各自ノ自由ニ任スト雖モ潰シ地開墾等ノ如キ大ニ地形ヲ変換スルハ官ノ許可ヲ乞フヲ法トス | (1)当該個人が「所有している」と確証のある土地。耕作地、宅地、山林などを指す。「民有地第1種」の土地は、所有者が自由に売買できる。ただし、「潰し地」や開墾など、大規模な地形改変をともなう場合は、あらあじめ役所に許可を申請しなくてはならない。 | |

| 第二種 | 第2種 | |

| 一 人民数人或ハ一村或ハ数村所有ノ確証アル学校病院郷倉牧場秣場社寺等官有地ニアラサル土地ヲ云 但此地売買ハ其所有者一般ノ自由ニ任スト雖モ潰地或ハ開墾等ノ如キ大ニ地形ヲ変換スルハ官ノ許可ヲ乞フヲ法トス | (1)団体や、単独ないし複数の村が「所有している」と確証のある土地。学校、病院、共同倉庫、牧場、採草地、神社・寺院などのうち、「官有地」ではない土地。「民有地第2種」の土地は、所有者が自由に売買できる。ただし、「潰し地」や開墾など、大規模な地形改変をともなう場合は、あらかじめ役所に許可を申請しなくてはならない。 | |

| 第三種 地券ヲ発シテ地租区入費ヲ賦セサルヲ法トス | 第3種 地券を発行する。非課税。「区入費」は徴収しない。 | |

| 一 官有ニアラサル墳墓地等ヲ云 | (1)「官有地」ではない墓地など。 | |

| (改正) 第三種 地券ヲ発シテ地租区入費ヲ賦セサルヲ法トス | (改正) 第3種 地券を発行する。非課税。「区入費」は徴収しない。 | |

| 一 官有ニアラサル郷村社地及ヒ墳墓地等ヲ云 (追加)一 民有ノ用悪水路溜池敷堤敷及井溝敷地 (追加)一 公衆ノ用ニ供スル道路 但其地形ヲ変換スルトキハ管轄庁ノ許可ヲ請フヘシ | (1)「官有地」ではない地域の神社の境内、墓地など。 (2)(追加)民有の下水路・用水路・溜池・堤防の用地、井土の用地 (3)(追加)公道 民有地第3種に属する地形を改変する場合は、あらかじめ役所に許可を申請しなくてはならない。 |

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?

開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます(このページ冒頭の法令ID番号も、「日本法令索引 明治前期編」の分類に基づいています)。

とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。

当時の法令文には、先住民族に対する攻撃的・否定的な表現が数多く見られます。現代の私たちが読むと、人種主義に根ざしたヘイトスピーチそのものに映りますが、当時の日本政府による先住権侵害ぶりをあらわす「動かぬ証拠」として、あえてそのまま訳出しました。(平田剛士)