自由学校遊 24年後期講座:先住民族の森川海に関する権利 5—アイヌ先住権を“見える化”する

12月16日(月) 第3回

フチとエカシに昔の話を聞きに行く

●井上 千晴(いのうえ ちはる)

森川海のアイヌ先住権研究プロジェクト副代表

一般社団法人アイヌ力事務局

●川合 蘭(かわい らん)

森川海のアイヌ先住権研究プロジェクト聞き取りチーム・メンバー

北海道大学大学院生

●八木 亜紀子(やぎあきこ)

森川海のアイヌ先住権研究プロジェクト運営委員

さっぽろ自由学校「遊」事務局

(肩書は講座開催時のものです)

プロジェクトの聞き取りチームを代表して、井上さん、川合さん、八木さんからお話を伺いました。プロジェクトの前提となる事実、プロジェクトの目的、その中での聞き取り調査の役割と目的を改めて共有していただきました。また、これまでに公開された記事の中から、川上裕子(かわかみ ひろこ)さんと床明(とこ あきら)さんの聞き取りの様子を紹介するトークセッションを行い、どのように試行錯誤しながらフチ、エカシに聞き取りを行ってきたか、聞き取りを通して考えたこと、感じたことを話していただきました。

プロジェクトと聞き取りの概要

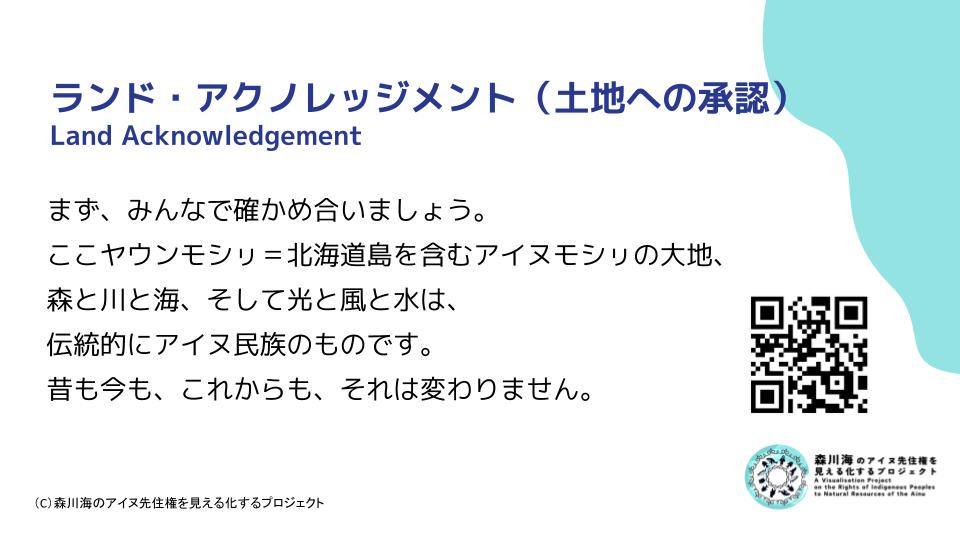

土地への承認 Land Acknowledgement

まず初めに、川合さんから、ランド・アクノレッジメント Land Acknoweldgement(土地への承認)が行われました。

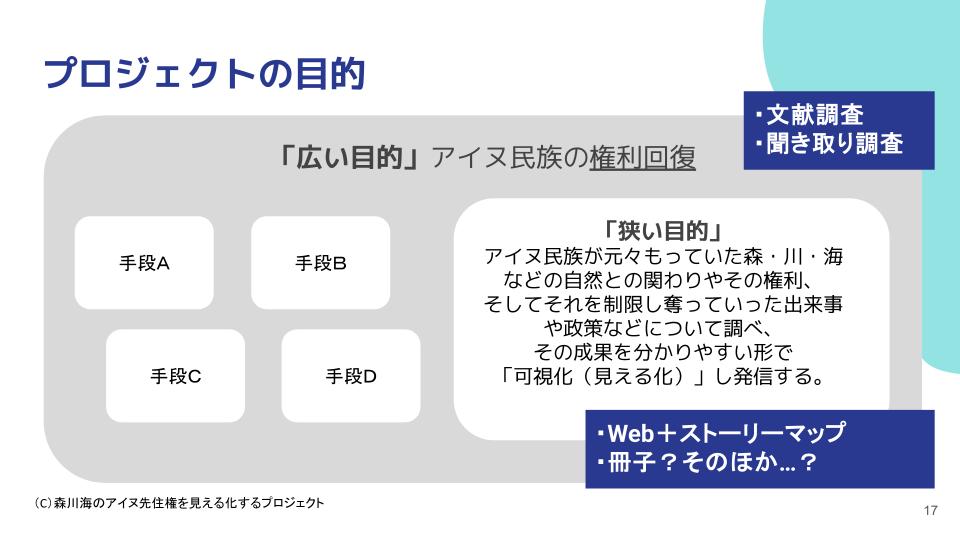

プロジェクトの目的

八木:先住権に焦点を当て、どうしたら見える化できるだろう、多くの人に伝えられるようと考えながら発信をしようとするプロジェクトです。私たちもやりながら難しいなと思っているところです。ちなみに、今日話す3人は、研究者でもなければ専門家でもありませんので、そういうつもりで聞いていただけるとありがたいです。

プロジェクトのメンバーは、アイヌのメンバーもいれば、和人のメンバーもいて、環境系NGO、人権関係などいろんなメンバーが参加して進めているところです。

プロジェクトの前提ですが、ここが共有できない人も世の中には結構いるかもしれません。そこで、一応確認しておくと、私たちは次の2つの事実を前提とし、プロジェクトを始めました。

- アイヌ民族が歴史的に有してきた、土地・領域・自然資源・環境に対する諸権利を、少なくとも最近150年あまりにわたって、日本国の植民地主義に根ざしたさまざまな政策が不当に妨げ続けています。

- 同時期に日本国家が始めた大規模な植民・開発政策が、北海道の森や川や海の生態系に大きなインパクトを与えて、自然資源の潜在的価値を著しく低下させてしまいました。

このプロジェクトの広い目的は、アイヌ民族の権利回復なんですけど、それはすごく遠い、大きなゴールで、そのためには私たちのプロジェクト以外にもいろんな方による取り組みが既にたくさんあります。その手段というのも複数あって、いろんな運動や活動や研究が動いているんですけど、その中で私たちは狭い目的として、自然資源との元々の関わりや、それを奪っていったり制限していったりした出来事や政策、あとは聞き取りだと個人の暮らしへの影響を調べて、見える化することに取り組んでいます。

そのためには、主に文献調査と聞き取り調査の2つを行っています。わかりやすい形で発信するために、Webサイトを10月にオープンし、あとは冊子を作ったり、今回のような報告会やイベントのようなこともやっていきましょう、というところにいます。このプロジェクトだけで広い目的を達成するのは無理ですが、何か一助になればと思ってやっているところです。

聞き取り調査

八木:プロジェクトの開始から2年半の間に、約30名の方への聞き取りを行いました。大変残念なことに、対象の方々は高齢の方が中心なので、そのうち4名の方が聞き取り後に亡くなられました。お話を聞けたことが本当に貴重な経験なので、それをなんとか残せるように尽力しています。

聞き取り調査の目的と手法

八木:聞き取り調査の狭い目的は、アイヌの民族としての土地や資源の使い方(難しくいうと土地権や資源権の本来のあり方)を、古老を中心にさまざまなアイヌにインタビューすることで、明らかにしようというものです。具体的には、昔の暮らし、どんな家に住み、どんなものを食べ、どんな生活をしていたのか、などです。しかし、こちらの聞きたいことばかり聞いているのでは相手にも失礼なので、基本的にはご本人が話したいことを自由に話してもらうようにしています。そのため、人によって話が非常に広範囲にわたることもあります。こちらからも自由に質問し、後程必要な部分を整理すればよいとします。そもそも、私たちも「権利についてどう考えているか話してください」といきなり言われて、スラスラ話せる人はそうそういないので、人生で起こったいろいろなことを聞いています。

八木:私がこのプロジェクトの方法ですごくいいなと思っているのが、アイヌ間の世代を超えた聞き取りを優先している点です。聞き取りは、必ず複数のメンバーで臨み、アイヌのメンバーの同行を基本としています。お話を伺うのは70代後半から90代くらいの方なので、必然的に若い世代が話を聞くという形になっています。この形式にすることで、私もその場に居合わせていて非常に興味深いやりとりだな、と思っています。

井上:この形にすることで、アイヌ同士だから言えることがあるかな、と個人的に感じています。本来は隠しておきたかったこと、言葉にするのが辛いこと、話したくないことでも、だんだん会う時間が増えていくにつれて、いろいろ深いお話が伺えることを実感しています。

川合:私は和人の立場として行っているので、やはり聞けないこともたくさんあります。また、大抵の場合は聞き取りで初めてお会いする方が多いです。アイヌのアイデンティティを持つメンバーが一緒に来てくれるのが心強いし、良いチームになっていると感じています。

八木: 川合さんがおっしゃったような「心強い」気持ちは私もすごく持っています。やはり和人だけで行くと、話したくないことや話しにくいことがあるだろうし、コミュニティの中でこそ出てくるお話もあり、本当に「心強さ」を感じています。

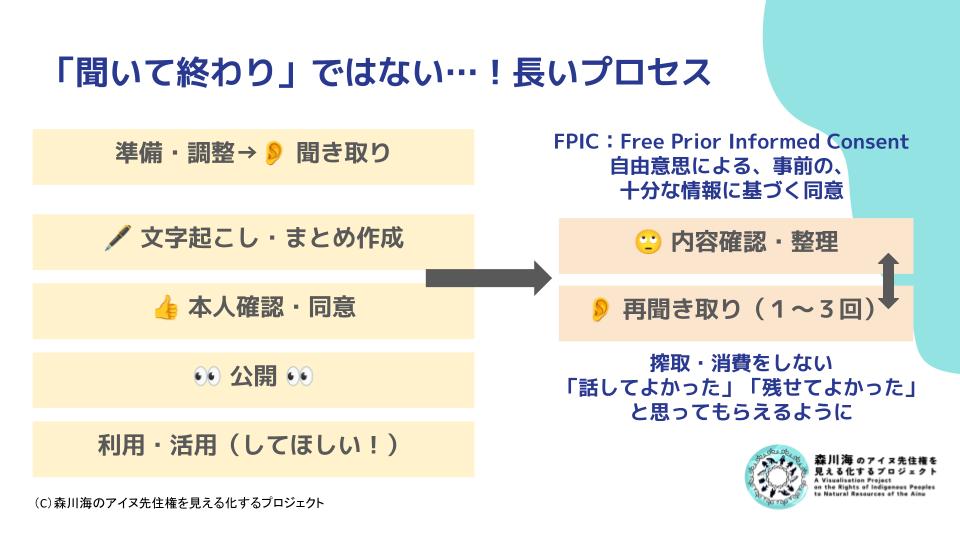

聞き取りの準備・調整

八木:実際、どのようにやっているかですが、誰に聞くのか、いつ聞くのかの準備、調整にかなり時間がかかります。お電話したり、いろいろな人づてにご連絡したりして、まずアポを取るのが大変です。そして、お話を聞いて、文字起こしをしてまとめたらそれで完成、ではなく、ご本人や一緒に聞きに行ったメンバーと確認を行います。具体的には、内容を整理をして、さらに詳しく聞きたいことや確認の必要なことの再聞取りを行います。これは、多い方だと3回以上行うこともありました。最終的にご本人に全て音読して、確認できたらウェブサイトで公開しています。公開したものを皆さんにぜひ利用、活用してほしいと考えているので、勉強会での使用など、アイデアをいただけるとすごくありがたいです。

また、作業は必ずご本人に確認し、同意を得ながら進めています。これは、自由意志による同意 、FPIC(Free Prior Informed Consent=自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意)を重視しているからです。 途中まで作業しても、もし嫌だ、ということになったら公開しないというふうにしています。特に、聞いたことを搾取、消費せず、自己満足に終わらないように留意しています。必ずご本人に「話せてよかった」、「残せてよかった」と思ってもらえるように進めているつもりです。うまくいっているかどうか十分に自信があるとは言えませんが、留意しながらやっています。これまでに、ウェブサイトに6人の聞き取りを公開しています。

聞き取りをやって見えたこと

八木:お話を伺ったのは、昭和10−20年代に生まれた方々がほとんどでした。この年代の方々は、同化政策がかなり浸透しているので、生業、食事、住居など和人とほぼ同様の生活様式の中で生きてこられた方が多いです。また、言葉も、アイヌ語が使われなくなった、アイヌ語は教えない、という環境で育った方が多いです。このようなところから、日本政府に禁止されたり奪われたり、自分たちで「これは継承しないようにしよう」とアイヌプリ(アイヌ式)が避けられて行ったことが感じられます。

また、戦中、戦後の思い出では、何人かの方が「入植者も朝鮮人労働者も、みんな生活に困っていて、アイヌだけが貧しかったり困っていたりしたわけではない」とお話しされていました。これをどう考えるべきかは難しいのですが、このようなことから、私たちは聞き取りから先住権の見える化に直接つなげることの困難さを感じています。

とはいえ、聞き取りからたくさんの大切なことが見えてきました。まず、家族やコミュニティの中で伝えられてきたアイヌプリの「行い」が確かにあることです。そういったお話をたくさん伺いました。また、今でもアイヌの人々は権利回復のために闘っていらっしゃいますが、昔からいろいろな闘いがあったということを、おじいさん、おばあさん、親世代やご本人のお話から学びました。加えて、開発、和人の入植によって引き起こされた自然環境の大きな変化についても伺いました。昔はとれていたものがとれなくなった、海岸線が変化したことなどを教えていただきました。

さらに、多くの方が、歌、踊り、刺繍などの文化活動を通して、「個人」としてアイヌのアイデンティティを回復、獲得されてきたことが見えてきました。その先に、「集団」としてのアイヌというものがあるのではないかと感じています。聞き取りを行った年代の方では、実際にアクティブに活動されているのは50代から、という方が多かったです。まとめると、先住権につながるライフストーリー、生活史を聞いてきた、と思っているところです。

井上:自分でやっていることながら、八木さんの解説から、改めてこの活動の素晴らしさを感じています。ライフストーリーから見えてくるものがあるな、と聞き取りの大切さを改めて感じています。

聞き取りのまとめの3つの方針

聞き取りをどのようにまとめるかは試行錯誤でした。最初、「先住権」という形ではなかなかできないということを感じ、以下の3つの方針でまとめることにしました。

- ライフヒストリー(生活史)

- 「開発」と暮らし・環境の変化

- 抵抗と闘い 権利回復に向けて

3つ目は、権利回復に向けた、「その人なりの闘い」です。一般的に思われるのと違っているかもしれませんが、多様な闘いがあります。

聞き取りを公開することで願うこと

八木:聞き取りの読み方は、受け取った方それぞれだと思います。まとめ方は、ご本人が「これでいい」と同意を得たものになっています。これをどう価値づけるかは読み手の皆さん次第ですが、アイヌのアイデンティティを持って生きる人たち、これから先住権を獲得しようと活動する人たちが読み、その人なりの何かを見出してくれたらいいな、という願いがあります。

一方、和人マジョリティへ は、日本政府・和人の行いとその影響、不幸な歴史や不都合な真実について、きちんと理解すると共に、同現代を生きるアイヌのことをステレオタイプやファンタジーに押し込めずに、その人のことを知ってくれたらいいな、と思っています。

現時点では平等とは言えない関係ですが、将来的にはプロジェクトの目標にあるように、「双方が同じテーブルについて議論して、お互いに理解と関与を深めあい、『歴史的な不正義』を解消する道を一緒に探っていけたら…」というように何か役立てるようにと考えています。

聞き取りトークセッション・2つの聞き取り事例から

1:川上裕子さん(聞き手:八木/話し手:井上・川合)

八木:川上裕子さんには、全部で5回ほどお話を聞きに行きました。豊富な経験をお持ちなので、前編と後編の二つに分けてご紹介しています。

どんな場所でどんなふうに裕子さんのお話を聞きました?裕子さんはどんなご様子でした?

井上:私は2回目と3回目の聞き取りに参加しました。裕子さんはいつも明るく、笑顔で「あら〜!」っていう優しい元気な声で迎えてくださる方です。いつも何かお食事をいただきながら、女子会のような和やかな雰囲気で聞き取りができたかなと思います。3回目の時は、ご自宅にお邪魔させていただいて、いつものようにお好み焼きを作って待っててくださって、「まず食べなさい」というような感じで振る舞ってくださいました。いろんな大変だった過去などもお話くださるんですけど、裕子さんの明るさでいつも楽しく会話させていただいて、聞き取りなのか女子会なのかわからないくらい裕子さんの魅力にどんどんと引き込まれていく感じでした。

川合:私は裕子さんのご自宅が大好きで、家というか館(やかた)のようで、秋から冬にお邪魔した時にはストーブが炊かれて、ストーブの香りや石油の香りがする中で、大笑いするような話から、涙を禁じ得ない話まで喜怒哀楽様々なお話を伺いました。裕子さん自身、表情も表現も豊かだし、時には歌まで歌ってくださるような、いろんなことが起こる聞き取りでした。

これが裕子さんのお家なんですけど、初めて行った時は「どこから入るのかな?」と思いました。正面から見た写真がすごくご自慢とのことで、記事にも載せさせていただきました。

八木:このお家は、もう今は…

川合:ちょうど最後の聞き取りに行かせていただいた時に、「もうこの家あと2週間くらいで無くなるんだよ」とおっしゃって、聞き取りが終わると同時にこのお家が閉じられました。今はもうこのお家はないので、あれは幻だったのか…。もう今はないお家です。

井上:そこに行けて良かったですね。裕子さんの想い出がいっぱい。

八木:ですので、お家の中で撮った写真や外観が載せられたので、それは裕子さんもすごく喜んでくださってましたね。

では、前編・後編あるんですが、お話の中で特に印象に残ったこと、驚いたこと、ここはぜひ注目してほしいのはどんなところですか?

川合:私は前編の「 アットゥシに救われた子ども時代」のところが特に印象に残っています。初めにお話を聞きに行った時はこの話は出なくて、この話がない状態で2回目の聞き取りに行ったんです。まとめを作り上げている状態でしたが、この話が出てきて、もう追加せざるを得なくなってしまいました。

八木:この話をした時に、もう裕子さんがボロボロボロボロ泣いていて、聞いている私たちもみんなで泣きながら、「アットゥシ織って、弟と妹にパンを買って」という話を聞いていました。

井上:本当に涙涙で聞いていましたけど、「アイヌで本当によかった」ってね、「アットゥシのおかげで…」また泣きそうになってますけど…、「食べて、生きてこられたんだ」っていう裕子さんの発言がすごくこう、ドン、と響いたんですよね。今も裕子さんの話している光景が浮かぶんですけど、「アイヌでよかった、嫌いだったけど、やっててよかった」ていうその言葉が、ちょうど40過ぎでしたっけ、嫌いだった頃が。ちょうど私今そのぐらいの裕子さんと同じ世代、40代で、なんだか自分と重なる部分があると思って聞いていました。

八木: 中学2年生の子どもが、どうしよう、お金がない、親がいない、という時に、そこに機織り機があって織れちゃう、っていうのが、普通のことではないんですよね。子どもの頃からお母さんと一緒に木の皮をはいだり、織ってるところを見てたので、裕子さんができたっていうその辺の話もありますので、ぜひ読んで見てください。誰でもできることではないですね。

裕子さんのお話から、昔はできていたけれども、開発や自然環境の変化によって、今はできないことやすごく変わったっていう変化のお話もあったと思いますが、どんなところが印象に残りましたか?

川合:私は、気づいたっていうか、もろにそうなんですけど、裕子さんはダムの建設によって自分のお家がなくなってしまっているんですね。それって、本当に開発の影響を直接受けているし、自分たちの住む場所が変わってしまう。少なくとも家があった環境は全く別のものになってしまうだろうし、そういう話を直接聞けました。

八木:そうですね。畑とか、田んぼも全部なくなっちゃったという話がありました。平取の二風谷ダムですね。

井上:記事にも掲載されているんですが、アットゥシを織る時は木の皮をいただくんですけど、 採り方が裕子さんが採っていた時代と今は違う。今はもう伐ってしまったり雑に皮を剥いでしまって、その後木が再生されないっていう話を聞いた時に、「どうしてそういうことをするんだろうね」と裕子さんがおっしゃっていたのがすごく印象的で。ひとつひとつ木にもやはり神が宿っている、カムイ、ということでアイヌは木、植物、空気、水、全てを大事にしてたのに、そういう精神性、アイヌとして生きる精神性が崩れて、それがこの自然環境の破壊にもつながっている気がして、裕子さんが教えてくれたんだな、と感じました。

八木:確かに、すごく具体的に皮の剥ぎ方を、割り箸を木に見立ててしてくれて、その時に今はこういうふうには誰も採ってないんだよ、木が死んでしまう、というお話がありましたね。

最後に、裕子さんがアイヌの文化や権利の回復のためにどんなことに取り組んでこられたか、お話から思いましたか?

井上:裕子さんは「アート・ひろ」の代表として今も活躍なさっていまして、刺繍だったり、育成、という意味で、アイヌ文化からアイヌということを知ってもらうということをされているな、というところがすごく素晴らしいなと私は感じています。裕子さんの作品はあちこちで見ることができますし、北大とかでも刺繍教室をなさっているんですよね。そういう広げる、裾野から文化活動を広げるという意味でも素晴らしいなと思います。また、裕子さんの娘さんとか、息子さんとかに対しても、歌の伝承など、家族皆さんでアイヌ文化を広げて、そこから知ってもらう人を繋げて、という活動に取り組まれているところが素晴らしいと感じています。

川合:裕子さんは対外的な運動もされているんですけど、人生を通して自分の個人としての権利を自分の中で回復してきたのではないかというふうに思っています。子どもの頃は、自分がアイヌであるということを知らなかった、アイヌがマイノリティであることを知らずに、みんながそんな感じで暮らしていると思っていた、それが当たり前の生活、アイヌのやり方で当たり前に生きてきた。それが、和人の社会に出て、否定されて、それでも周りの人たちや自分の思いもどんどん変わっていったりすることで、ようやくアートだったり工芸品だったりの制作に向き合うような気持ちができてきたことが裕子さんの権利回復運動だったのかな、というふうに感じています。

八木:最後の方のお話で、「こういうことはわたしは自分のルーツが知りたくて、探したくてやっているんだ」というお話がありましたけれども、川合さん、井上さんがおっしゃった通りだな、と私も改めて思いました。

八木:せっかくなので裕子さんの歌聞きます?

井上:裕子さんって突然歌が出てきますよね。お話ししてたかと思ったら歌出てきて、撮れてよかったですね。

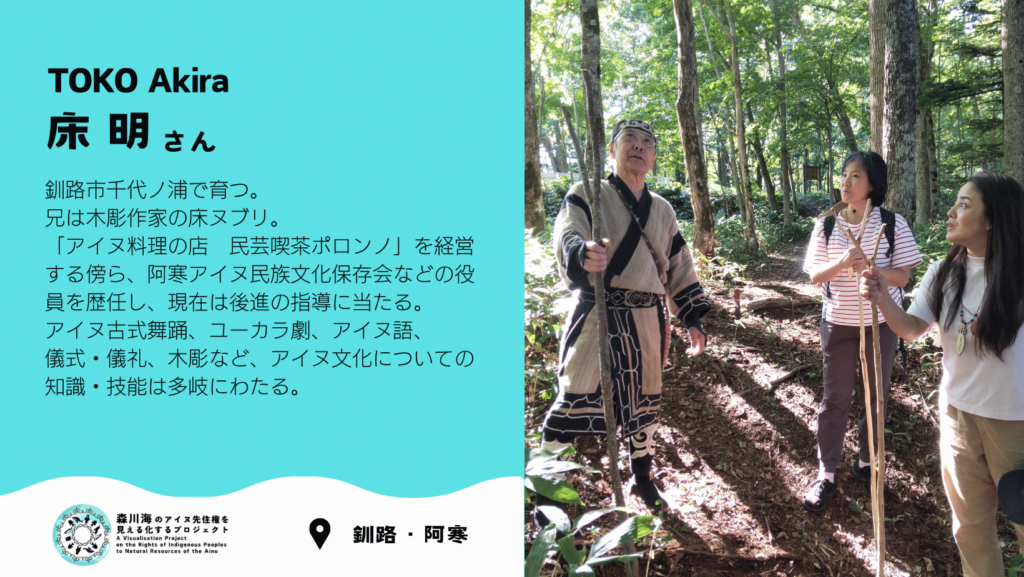

2:床明さん(聞き手:川合/話し手:井上・八木)

私は聞き取りには行ってないので、二人に質問する立場に回ろうと思います。まず、どんな場所で、どんなふうにお話を聞きましたか?その時の床明さんの様子も併せて教えてください。

井上: 私は2回目の聞き取りに参加させていただきました。時期は、2024年の9月、秋でした。聞き取りをする前に、床さんの案内で阿寒湖周辺の森を歩くガイドツアーに参加させていただきました。この時の聞き取りチームは千歳に集合して、そこからレンタカーで行ったんですが、ギリギリに到着してしまって、床さんちょっと準備がそわそわしてたかと思うんですが、アイヌの着物を纏って待っててくださいました。「イコㇿ」(阿寒湖アイヌシアター)で集合し、散策用の棒と、Anytime Ainutimeという床さん制作のアクセサリーをいただいて、散策スタートという、導入からとても素敵な雰囲気でした。

ツアーガイドの目的、内容は、床さんが生活の中でいろんな「この木はこういうことに使われていたよ」とか植物のこと、木のことを中心に話してくださるんですが、例えばノリウツギでチシポ(針入れ)とか、煙管を作るんだよ、とか。植物、自然のものから生活に結びつけるようなお話をしてくださいます。途中は、木々が生い茂ってる中でムックリの練習会をしました。八木さん、一番できてましたよね。私、下手くそで、ムックリ。でも八木さんの方がビヨンビヨン、ビヨンビヨン、さすが習得早いな、と。床さんもびっくりされてましたけど、八木さんのムックリとても素晴らしかったです。とても天気のいい日でもあったので、阿寒湖も綺麗に見えて、90分のツアーでしたけど、あっという間でした。床さんの話し方ってすごく丁寧で分かりやすいので、すごくいいツアーでした。そのあと聞き取りをする流れになりました。

八木:床さんには2回聞き取りしたんですけど、1回目はポロンノという、お店の中で聞きました。その時は出なかったんですけど、2回目に行った時にポロンノのお店を作る時のお話を聞かせていただきました。店名に付けた思いとか、元々はチキサニというニレの木、アイヌにとっては火の神様かな、すごく大事な木の名前を付けて始めたとか、木工を阿寒にきてから習ったので、カウンターから椅子から床から看板から全部自分たちで作った、そういう技術を身につけてお仕事されてきたっていう話も2回目で初めて聞けましたね。

川合:夜会があったとか。

井上:ちょうど2回目に伺った時に、 ポロンノで食事会といいますか集まりがあって、私たちがシアターで踊りと歌を見せていただいた後に、床さんも出演なさってたので、「よかったらポロンノ寄ってったらどうだい」ってお声がけくださって、その時は私と八木さんと運営メンバーの飯沼さんの3人でお邪魔しました。阿寒のアイヌの人たちも集まって、いろんなお話、ここでしか聞けないようなお話を聞いて、またここで別の聞き取りをしているな、という感じですごく楽しい夜でした。

いろんなお話を聞かれたと思うんですけど、その中で特に印象に残ったお話はありますか?

井上:春採で幼少期育ったというお話ですね。私の生まれも浦河町で昆布漁師さんが結構いるんですが、春採も、昆布の質が変わってきて、環境の変化、漁場の変化で昆布干すところさえ無くなって、丘の上まで運んで干さなければならないんですって。昆布ってどこでも干せるわけではなくて、ちゃんとした石を敷いて整ったところでないといけないんです。その日のうちに昆布を乾かして小屋にしまうという作業が必要なので。そういう環境のせいで一つ大きな労働が増えてしまったっていうことがすごくショックでした。その辺り、床さんしっかり幼少期の思い出ですけど鮮明に覚えてらっしゃって細かく話してくださいました。

八木:私も釧路の春採でご家族が昆布漁師で、海の魚もいろいろとれた、本当に海が豊かだったというお話が印象に残っています。春採コタンというところでは、いろんなアイヌの方が伝承を残されていて、チカップ美恵子さん1、山本多助さん2などが住まわれていて、その方達と日常的に会いながらいろんなことを聞いたり教えてもらったり、というお話がありました。その話をしながら、またすぐ「海でこんなにいろんな魚が採れたんだ」とか、本当に海が豊かだった話をたくさんしてくださって、今はシシャモも全然とれなくなっちゃったし、すごく海が変わったよ、という話はとても印象に残りました。

今のお二人の話でも、昔と今の変化なども出てきていましたが、開発の影響とか自然環境、社会の変化に特に焦点を当てた時に、床さんのお話で気づいたことってありますか?

井上:ツアーの時に、 いろんな木が私には結構な森林に見えたんですけど、そうではないという。床さんは阿寒で育っていませんが、シカさんが出てくるようになった、シカは昔はいなかったのに急激に増えたよね、という話とか、そこからの森林がまた変わってしまっているという話がありました。

八木:今の話を聞いて思い出しましたが、阿寒の周りの森林は事情が特殊で、聞き取りの記事にも脚注で書いていますが、阿寒一帯が、前田一歩園という財団の所有なんですね。さらに遡ればアイヌの土地だったのを日本政府が所有して、前田一歩園に払い下げたという経緯があります。 ただ、「一面的には書かないで」と阿寒の方達は口々におっしゃっていました。それだけじゃないんだと。その土地をアイヌコタンとして、「アイヌの皆さんここを使って生業を好きにやってください」と土地を提供された経緯があるので、前田一歩園に感謝している気持ちもあるんですね。なんというか、土地を取られただけではなくて、今使っていて、それもあって今の阿寒があるんだ、という、皆さん簡単に説明ができない感じでお話しされていました。「ただ土地を取られたみたいには書かないでほしい」と複数の方がおっしゃっていたのが印象的でした。そういう特殊な事情があって、前田一歩園が森林保全をしていたりする場所もあるので、他の地域よりも森がいい状態で保たれているという部分もあるんですよね。全部伐って材木にして売り払ったということではない場所も残っているということです。

社会の変化について語られたりはしていましたか?

八木:床さんは阿寒にきたのは大人になってからなので、阿寒自体の変化はあまり話すほど昔のことを知らないっていう感じなんですけど、釧路の海岸線の変化や先ほどおっしゃった昆布干しができないから山の上まで運んでいるとか砂浜が侵食されて無くなっているとかそういう話はとてもたくさんありました。

これは私の個人的な感想なんですが、1回目に話を聞いた時、ご実家が昆布漁師さんで漁業組合に入っていたという話だったので、勝手に床さんも若いころ漁をやっていたのかな、と思いながら聞いていたのですが、床さんに「いやいや僕は高校卒業したらサラリーマンになったんだよ。普通に製糖工場に就職したんだ」と伺いました。その時に、私は自分の先入観というのかな、家業を継いで漁師やってたのかな、と思っていました。でも、「そっか、こういう時代の年齢の方だと、会社に就職してサラリーマンになるってこともあるんだな」と思いながら聞いていたのを思い出しました。

お話の全体を通して、床明さんはアイヌの文化や権利の回復のためにはどんなことに取り組んでこられたと思いますか?

井上:床さんは今でもコタンでご商売、奥様と娘さんたちとポロンノを一緒にやっていて、あとは、シアターで、このご年齢でも踊ってるんですよね。「足腰痛いんだー」と終わった後おっしゃってましたけど。阿寒って、いち早くアイヌがアイヌで食べられる地域だと思っていて。アイヌで生活が成り立っていける。まあそうとも限らないとも思うんですが、皆さんそれぞれ木彫りのものを売っていたり、踊りや歌を皆さんにお披露目して、それが続いて阿寒の皆さんが生活ができる仕組みができているなと思います。文化が繋がって、そこから仕事につながってということの中心というか、立ち上げのところに床さんがいるんだな、と感じました。

八木:井上さんがおっしゃったように、仕事を作ってきた。床さんがまさにその様子を見てきた方で、今回私たちが参加した森歩きツアーも、ひとつの仕事でもあるんですよね。お話を聞きたかったけどできなかったんですが、阿寒アイヌコンサルンというアイヌ紋様であるとかアイヌ語を知財として認定して、勝手に違う文脈とか違う意味とか、勝手にアイヌの同意を得ないで使わないようにするような企業があります。それもコタンの中に事務所があるんですけど、そういうふうに文化の盗用をさせないような取り組みも阿寒だからできているのかな、と感じました。

八木:川合さん、今聞いててどう思いましたか?聞き取りに行ってない立場として。

川合:断片的なので、全体を通して聞かないと詳しくわからないから、記事を読みたい、と思いました。他の方のまとめとか見てると、声とか聞けるんですね。さっきの森歩きツアーの時にどんなふうだったか井上さんが報告してくれましたけど、実際に床明さんってどんな声してるんだろう、どんな口調でお話しされる方なんだろう、と気になります。

Q and A

- 質問1(会場参加者)

本日講座内でご紹介いただいた方々もアイヌ文化の復旧・復興、啓蒙活動などをされていたり、アイヌの方々が(アイヌ文化で)働く場もあるようですが、実際若いアイヌの方々が自分がアイヌだとは言いやすい環境にはない(言わない方も多い)のではないでしょうか。その中で、文化活動などを行う場があって、どのくらい積極的に若いアイヌの方々は参加されているのでしょうか。 -

井上:私個人の感覚ではありますが、最近は、自分はアイヌだ、と言える方が増えているように感じます。今まで本プロジェクトで聞き取りをしてきた方々は、昔は自分がアイヌだ、とは言いづらく、言っても良いことなんてない、という発言も聞きました。一方今の方たちは、アイヌに関連する活動をやって良かった、アイヌに生まれて良かった、と仰る30代の方たちもいるんです。

質問者1:ということは、今は自分はアイヌだ、と仰っている方が結構多いのでしょうか。

井上:具体的に昔からどのくらい、自分がアイヌだと言える方の比率が変わったかまでは定かではありませんが、言いやすい世の中にはなってきていると思います。ですので、アイヌを生業にしている人も増えてきている感覚が、肌感覚ですが私にはあります。

質問者1:それは良いことですよね。今まで聞いてきた講演などでは、ご自身がアイヌだとは言いたがらない方が多いという話をよく聞きましたので…。様々な方がいますが、自分のアイデンティティを言える環境を作っていくことは大切で、自分たち(和人側)が作ることも必要なのかなと感じました。

八木:私からは少し、今のご質問に関連した本プロジェクトの姿勢を回答させていただきます。

本プロジェクトで聞き取りを行った世代は昭和生まれ・育ちの方たちですので、比較はできませんが、差別が非常に厳しい時代の人たちも多いです。私たちも、差別経験を積極的に聞くことはしていませんが、ご自身で語ってくださる方がいる場合もあります。またそのご経験を、最終的に原稿に掲載するか、しないかは確認をするように気を付けています。

また聞き取りをする中で、たくさんのご友人、近隣住人などの固有名詞も出てきます。その方たち全員に掲載可否の確認をすることは難しく、ご家族もアイヌであることを掲載されたいかはわかりません。人によっては、苗字を並べるだけでも、「この地域でこの苗字だとアイヌルーツかもしれない」となる場合もあるので、固有名詞の掲載は控えようということはあります。ですので、ご本人や了承を得られた方々、また既に亡くなられている非常に有名な方の固有名詞以外は、基本的には掲載をしないように気を付けています。

実際に差別意識がないという方は多いと思いますが、実際に差別された経験をお持ちだったり、現在も、アイヌであることが何か悪影響があるかもしれないと、非常に気にしながら生活をされている方がたくさんいらっしゃるということは、明記はしていませんが、本プロジェクトを通し、多くの方に知っていただきたい事実のひとつです。

聞き取りに同行するアイヌの若い方でも、名前の掲載は問題ないけれど、写真は控えてほしいというケースもあります。以前より、アイヌだと言える環境にはなってきているかもしれませんが、全員が全員、気軽に言える環境にはまだないということは、ぜひ多くの方に知っていただきたいです。

- 質問2 (オンライン参加者)

アイヌの方々に若い方が聞き取りをなさっている様子を初めて知り、すごい!と思い、敬意を表します。この素晴らしい活動とその結果を、多くの人が知らなければならないと思いますが、今後どのように伝えていこうかとお考えでしょうか。また聞き取りによって、上手くいかなかった、こうすればよかったという反省点などがあれば、差し障りのない範囲でお聞きしたいと思います。最後に、皆さんの活動のための予算は所属団体からの支給なのでしょうか。 -

井上:今後どうするかは、私たちの課題のひとつです。

本日のような報告会、来年(2025年)1月の白老の「アイヌ力」での報告会など、小さな活動を重ねてより多くの方、多くのアイヌにも知ってもらいたいと思っています。ただ、認知度がまだ今一つですので、ぜひ質問者さんからも周りに広めていただけたらと思います!

八木:うっかりすると、和人のメンバーだけが物事を決めて進めてしまうことがあるので、聞き取りに参加できる若い世代のアイヌのメンバーが増えるといいなと思っています。ちなみに、この「若い」というのは、エカシ、フチ認定をされていない皆さんを指します。ですので、50代、60代の方でもエカシ、フチ認定をされていなければ、若い人です!もちろん、次世代の育成を考えるとやはりもう少し若い方たちの協力が必要だと思っています。もし、若いアイヌの方で本プロジェクトにご協力いただけそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけるとありがたいです。

井上:次に聞き取りによって上手くいかなかったことや反省点ですね。上手くいかなかったことは多々あるのですが…私は、お話を聞かせていただく方の背景や、どのような地域で暮らされていたのか、その土地の状況を知ってからお話を伺うことの大切さを、聞き取りを実際に始めてから学びました。その方が今は何をされているのか、など事前に知れる限りの情報をもってお会いすると、質問が具体的になったり、話が弾んでより深いことをお伺い出来る気がしています。ですので、やはり事前準備の大切さは実感しています。

川合:大切なのは、聞く側の共通認識かなと私は思っています。プロジェクトのタイトルが、「エカシ、フチにお話を聞きに行く」だったとしても、なぜ、何を聞きに行き、その話をどうしたいのか。ということを、聞く側で共通認識として持っておくと、より良い聞き取りになるのではないかな、と活動を通じて思いました。

八木:上手くいかない点や反省点が多いのですが、私自身も本プロジェクトに関わり始めてから、何を聞けばいいのか最初はわからず不安でした。特に和人の立場で、これを聞いたら失礼ではないか。お気を悪くされるのではないか。自分の知識の無さから変な質問をしてしまったら…という不安や恐怖感がありました。その中で、アイヌのメンバーが一緒に聞き取りに行ってくれるのは心強かったです。その後、聞き取りグループ内で、こういうことは皆さんに(可能であれば)お伺いしましょう、という共通の質問事項なども作りました。一方で、自由に話してもらうことが前提ですので、いい意味で全く予想していなかった話が聞けることも多々ありました。

八木:最後に予算に関しては、アメリカの民間の助成財団、パッカード財団の財源で行っています。ですので、お話を聞かせていただいた協力者の皆さまにも、お礼を謝礼という形でお支払いしています。

- 質問3 (オンライン参加者)

素晴らしい活動に敬意を表します。アットゥシが命をつないだ、というエピソードは私も目頭が熱くなりました。もし、私もその場にいたら一緒に涙を流していたのではと思います。

ただ、前田一歩園の件で、和人としてどう受け止めたらいいのかと悩むところがあります。アイヌ民族の土地を収奪したということを前提として、前田一歩園さんが(アイヌ民族に)土地を提供し生業を成り立たせて、多くのアイヌ民族の方が助かった、というのは事実だと思います。ただ先住権で考えると、その(一歩園の)土地はかつてはアイヌの生活域、土地だったわけで、他の和人にはない大きな恩恵があったからとして、そのことを例えば和人である私が解決してしまってもいいのか、と感じます。

もちろん、記録として公表するうえで当事者の意に反して原理原則のようなことを書くとはならないと思いますが、考え方として自分の中でどう整理したらいいのかと、もやもやしています。皆さんは聞き取りを行う上で同じような感情を抱かれたりされますか。もしくはプロジェクト内で何か論議があったか、教えていただければと思います。 -

八木:私も非常にもやもやしてはいます。最初は、脚注で少しクリティカルに前田一歩園のことを書いていました。それに対し阿寒の複数の方から、そういう書き方だけでは…というご意向もありましたので、その声を無視することは出来ません。ですので、どのように表現するかは、聞き取り協力者の方々と様々なやり取りをして、決定しました。

プロジェクト内では、特にそこだけにフォーカスした議論はしてはいません。ただ、聞き取りおよびその報告内容の読み合わせ会を月に1回行っています。また、文章の確認は行っています。ただ、細部まで読んだり見られていないのは事実で、これは私たちの課題ではありますが、一方で、少し言い訳のように聞こえるかもしれませんが、調べればわかる部分も多々あるので、私たちのサイトだけで全てを完結させるというのは、やり切れないところがあるのが正直なところです。

質問者:今のご説明を聞いて、簡単に整理しきれないことが聞き取りをする中で出てくると思いますが、それもこのプロジェクトの意義の一つなのかな、と今感じました。

- 質問4 (オンライン参加者)

札幌市内の小学校で、現役の頃は子どもたちにアイヌのことを教えていた経験があります。

ただ「アイヌのこと」と言っても札幌や北海道の地名やアイヌ文様を作ってみよう、ということに留まって、どんな差別があったか、などまでは話せていないのが事実だなと改めて感じました。先ほど若いアイヌの方々の話がありましたが、親の世代が子どもにアイヌルーツを伝えないまま過ごされている方が、それなりにいらっしゃるかなと思いました。その中で、子どもが自分のツールがわからない中で、うわさなどで自分のアイヌルーツを知り、結果としていじめにつながるというケースもあるのではないでしょうか。

質問としては、川合さんは大阪にいらっしゃったとき、北海道のアイヌ民族にどういう印象を持たれていて、北海道に来られてこういう活動をされて、大きく変わられた部分がありますか。

もう一つは先月、札幌でアイヌに対するヘイト的な学習会があり、アイヌ民族は先住民族ではない、アイヌ民族という名で権利ばかり主張する、というようなことを言う人がいます。それは、アイヌのことを知らないという背景があると思いますが、こういう有意義な活動を行って、ヘイト的な発言をする方たちが、実際はこういう背景があるのか、等と考えるきっかけになるような出来事はありましたでしょうか。 -

川合:まず、大阪との違いのご質問に回答します。私は大阪生まれで、大学を卒業するまで大阪にいました。正直に言うと、大阪でアイヌという存在に出会うことはないです。自分から行かない限りは、全くないと言っても過言ではありません。私の認識としては、教科書に出てくる範囲での知識-例えば、アイヌという先住民族が北海道にいる、という程度のことしか知りませんでした。また私は、アイヌ民族の存在を知ったから北海道に来たわけではなく、マジョリティとマイノリティの関係性(和人がどうしたらアイヌに関心を向けるのか)の方に興味があったので、北海道に来ました。ですので北海道に来てから、アイヌ民族に関して学び始めました。そのため、アイヌ民族にファンタジーを抱いて現実を知るなどのギャップはありません。ただ北海道では、人付き合いとしてアイヌの方と友人になったり、一緒に仕事をして、色んな方がいるという印象はあるが(それはアイヌ民族に限ったことではないですが)、大きな意識変化はないかなと思います。

もう一つのヘイトに関する質問に対して、アクションではありませんが、ライフストーリーがヘイトを向ける人の目に入るきっかけがあれば、考えや認識を変えるきっかけになるのではないかと思います。理由は、私たちが紹介しているのは一人ひとりの人生の話で、一般的なアイヌの歴史の話ではないからです。だからこそ共感できる部分もたくさんあると思いますし、たとえ共感できなくても、より対等な目線でその人の人生や生活を知ることができるのではと思います。「では、このホームページをどう知ってもらうか?」というのは、広報と併せて課題ではあります。

八木:ヘイトを積極的にしたくてしている人に関しては、私の中では、本プロジェクトではすごく優先すべき対象者ではないのでは、という認識はあります。差別や同化政策などは嫌だな、ひどいなと潜在的に思っている良心的な市民はたくさんいると信じていますが、そういう方々に読んでいただきたいです。川合さんも仰っていましたが、歴史のことではなく、その人の人生にどれだけ日本政府の政策や、和人入植者の行いが影響してきたのか、というのが見えると思います。

最初にアイヌルーツを親世代が子どもに言わないと仰っていましたが、本当にその通りで、言わないというより言えない親が多いのだと思います。今までの聞き取りでも、「アイヌ語なんて話せても良いことはないから、それより日本語を勉強しなさい」「女性の刺青をしても良いことはないから、あなたの世代にはさせない」というお話は多く、本来は美しいもののはずだったのに、(同化政策により)価値観が180度変わってしまったんですよね。

そういうことを見たり体験している人がいる、同化政策とはこういうことなんだ、とわかる人はわかると思います。ですので、万人にわかりやすいわけではないかもしれません。聞き取り協力者も様々な側面を持っていますので、私たちが「この人はこういうアイヌだ!」と決めつけるのは一方的で、勝手なことだと活動を通して感じました。

過酷な差別体験を、ご本人も語ってくださった後に、やはり削除という依頼があったこともありました。聞き取りを始めてすぐに私も壁にぶち当たり、在日コリアンの聞き取りを行っている方にアドバイスを求めたところ、「話してよかった。色々あったけど、自分の人生悪くなかったな」と、協力者が思えるような形でまとめるようにしている、と言われ、それは私もいつも頭の片隅に置いて活動にあたっています。

- 本日の講座の冒頭部で述べられていた、Land Acknowledgement (土地への承認) について質問があります。土地への承認や謝意という行為自体は、オセアニア、カナダや北米で活発に行われていると聞いたことがります。一方で日本ではあまり聞いたことはなく、広がっている認識もなく、本講座で初めて冒頭にLand Acknowledgement行っている場面に遭遇しました。これを行うようになった経緯はあるのでしょうか?また、日本ではどのくらい行われているか、広がっているのかお聞きしたいです。

-

川合:同じ大学所属(私は院生ですが)ということで、まず私から自分の肌感覚でご回答したいと思います。北海道という土地において、どのような研究を行うとしても、Land Acknowledgement、土地への承認は必要だと個人的には思いますが、する方はほとんどいないです。先住民学の先住民族関連のシンポジウムでしたらやる方は多いですが、海外の研究者が多いです。和人アイデンティティの研究者がLand Acknowledgementを表明するという場面に立ち会ったことはまだないと思います。

小泉(講座コーディネーター/さっぽろ自由学校「遊」事務局長):川合さんのご回答と同じで、恐らく北海道でLand Acknowledgement、土地への承認はほとんどされていないと思います。森川海くらいかもしれません。やり始めた経緯は、今講座第4回目の講師を務められる、森川海プロジェクト副代表の平田剛士さんが、海外の例なども見られて参考にし、「私たちもやっていくべきだ!」というのが始まりです。最初に何回か集会でLand Acknowledgementを平田さんがされて、それをプロジェクトとして取り入れ、ウェブサイトにも掲載するようになりました。

北海道の中でも、アイヌ民族のことが一般的に隠れている、意識されていないことが多いので、Land Acknowledgementを前提にすることで、知らず知らず北海道は自分たちの土地というようにわが物顔になっている自分を省みる機会になるのかなと思っています。

七座(森川海研メンバー):私はカナダの大学院の博士課程に在籍しています。こちらの大学院では、授業の冒頭やシンポジウムの冒頭などほぼ99.9%くらい、当たり前のこととしてLand Acknowledgementがあるということをカナダで身に着けました。これは私が参加している集会の分野に偏りがある、ということもあるかもしれませんが。また、アイデンティティ、もしくは自分の立場(Positionality)の開示も、先住民族と関わる研究分野だとよく行われています。例えば、現在、先住民族と環境を題材とした本に寄稿するために執筆中の論文では、編集者から「先住民族の研究者として私たちは、それぞれの著者と先住民族コミュニティとの関係性や研究への向き合い方を大変重視しているので、自分なりのポジショナリティ・ステートメント(Positionality Statement)を書いて欲しい」というリクエストがありました。これは、特に考古学や人類学などの分野では、研究者は決して中立で独立した自由な存在ではなく、エスニシティ、ジェンダー、政治、経済、社会的背景や立場などが、コミュニティとの関係性や研究の姿勢に影響を与えるという共通認識に基づいているためだと思います。Positionality Statementでは、「自分は入植者で、〇〇民族の伝統的な土地の招かれざる客(Uninvited guest)です。」というような自己批判をする研究者もいます。

その後、北海道大学に滞在し自分の研究に関して話をする機会があり、その際にLand Acknowledgementを行ったのですが、後からその場に居合わせた研究者に、やり方が非常に不適切だったと批判を受けました。

Land Acknowledgementで私が「今、私たちが集まっているこの場所は、アイヌ民族の伝統的な土地であることを確認します」ということと、私のアイデンティティが和人なので「和人としてこの土地で研究しています」と言ったのですが、批判内容は、Land Acknowledgementをしたことで、毎回行うことが北大全体にもし求められた場合、中にはサイレントアイヌといわれるような、アイヌルーツを持っているけれどそれを公にしたくないという方もいる、そういう方たちにアイデンティティを開示しなければいけないというプレッシャーになるのでは、という論点でした。私自身、カナダではLand Acknowledgementは当たり前すぎて全くそういう視点がなかったので、新しい気づきや視点でした。

この批判に関して海外ベースの研究者に相談をしたのですが、海外は一般的に個人主義なので、(Land Acknowledgement、Positiojnality Statementも)やりたい人がやりたいようにやるという感覚が前提で、日本のように集団主義的で輪を乱すな、というようなプレッシャーはあまりないという意見がありました。観点が違うんだなという驚きもあり、今後多くのアイヌルーツを持つ方々とお話したいなと思った出来事でした。北大でもLand Acknowledgementの実践を進めるという話があるようなので、今後どうなるのか注目しています。

八木:今回の講座でも、3人(井上、川合、八木)のうち誰がLand Acknowledgementを読むか、という相談もしたんです。結果として、和人の川合か八木が読むべきということで、川合さんが担当されました。特に北海道のような歴史を持つ土地では、様々なセレモニーやあらゆる場所で、前提としてLand Acknowledgementがされると良いなと思うのですが、日本語で上手く表現をすることが難しいこともあります。それも、どれだけ自分たちが考えてこなかったのか、ということの現れだと感じています。今後は自然に、自分たちの言葉で語れるような未来になると良いなと思い、私たちも活動しています。

参加者の感想、コメントのまとめ

参加者の皆さんから、聞き取りに取り組む3人のお話を通じて、先住権や脱植民地化を理解する上で新たな気づきを得られたという感想を多数いただきました。特に、普段は「伝統」の観点で語られることが多いアイヌの人々について、個々のライフストーリーを尊重しながら聞き取りを行う姿勢に対して、「過去から現代に至るアイヌ全体の姿をより深く理解するきっかけになる」といった希望を感じた方が多くいらっしゃいました。

ある参加者の方からは、「高校時代まで過ごした札幌で、子どもの頃あまりアイヌの方にお会いした記憶がありません。「アイヌだ」ということを言えずに生活されている方が多いという話は聞いたことがありますが、実際には、小学生低学年の時にアイヌの子が1人いたな、くらいの記憶しかありません。本日のお話の中でも、40代~50代など、大人にならないと自分がアイヌであることは言えないという内容があったので、そういう背景もあったのかなと感じています。」と、ご自身の子供時代を振り返ってのご感想をいただきました。

また、話者の言葉を消費や搾取するのではなく、「話してよかった」と思ってもらえる記事作成を目指している姿勢に、多くの共感が寄せられました。さらに、今回の講座で実施した Land Acknowledgement(土地への承認)にも関心が集まりました。日本ではまだ浸透していないこの取り組みについて、和人マジョリティとしての責務を強く感じた方が複数いらっしゃいました。一部の感想をご紹介します。

「北海道の公共の場、学校、大学、議会など、あらゆる機会で『ここは元々アイヌ民族の土地だった』と大人たちが声に出して示すことが、次世代の子どもたちに見せるべき姿の一つではないかと思いました。」

今回は、対話形式で聞き取りの現場からの声を共有することができたことで、参加者にプロジェクトの意義をより深く伝えることができ、応援の声をいただく機会にもなりました。

(まとめ:七座有香、双木麻琴)