平田剛士 フリーランス記者

現在の日本の義務教育の教科書(文部科学省検定)は、アイヌ先住権について、たとえばこんなふうに解説しています。

〈新政府は、アイヌ民族が住む北方の地を1869年に北海道と改称しました。そして、ロシアに対する北方の防備を兼ねて、本格的な統治と開拓を進めました。開拓使を設け、農地の開墾、鉄道・道路の建設、都市づくりなどを行いました。……開拓が進むにつれ、アイヌ民族は狩りや漁の場を奪われました。新政府は、アイヌ古来の風習をやめさせ、日本人風の名前を名乗らせ、日本語の教育を行うなど、「日本国民」にするための政策を行いました。〉(帝国書院『社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き』2025年度版、p196-197)

〈明治時代に入ると、新政府が北海道の開拓を進めたことで、アイヌの人々は土地や漁場をうばわれ、生活が苦しくなっていきました。さらに、アイヌ文化を否定して和人の文化をおし付ける同化政策が進められました。アイヌ語にかわって日本語による教育が行われ、入れ墨などの風習も否定されました。こうして、アイヌ民族の伝統的な風習や文化を維持することが難しくなっていきました。〉(東京書籍『新編 新しい社会 歴史』2025年度版、p120-121)

では、もっと具体的に、当時の日本政府はどんなふうにこれらの政策を実行したのでしょうか?

先に歴史の流れを確かめておきましょう。1869年9月20日(旧暦明治2年8月15日)、日本の新政府(明治政府)は、それまで蝦夷地(えぞち)と呼んでいた地域を「北海道(ほっかいどう)」と改称して国郡制を敷き、また北蝦夷地(きたえぞち)と呼んでいた地域を「樺太州(からふとしゅう)」と改称して、それぞれ内国化を宣言します1。

続けて1871年5月22日(明治4年4月4日)公布の戸籍法にもとづき、北海道の先住民族アイヌを新たに「日本国民」に編入しました2。このエリアをめぐるロシア帝国政府との領有権争いを制するのに、「領土」「主権」「国民」をそろえなければ、と日本政府は案じたのでしょう。

日本政府は1869年8月11日、太政官(だじょうかん)直属の「開拓使(かいたくし)」という役所を新設して北海道の経営に乗り出します。太政官というのは、当時の日本政府の中枢機関の名前です。太政官は開拓使長官に「卿(きょう)」(各省の長官)の権力を与えていました3。

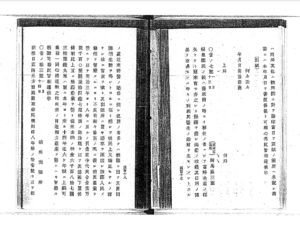

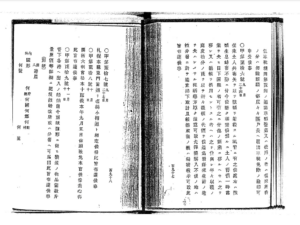

1882年2月の廃止日まで、開拓使時代は足かけ13年間と、決して長くはありませんでした。しかし、先住民から〈狩りや漁の場を奪〉い、〈古来の風習をやめさせ、日本人風の名前を名乗らせ〉〈アイヌ文化を否定して和人の文化をおし付け〉る同化政策の多くは、開拓使が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」(法令)によって実行されています。

そこにはなんと書いてあったのか――?

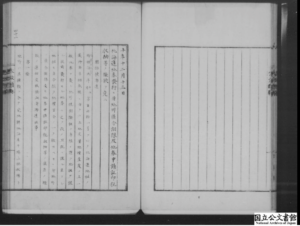

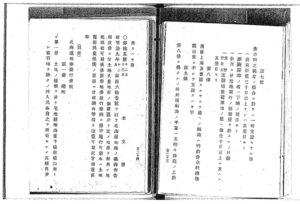

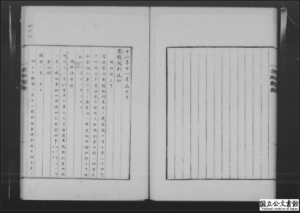

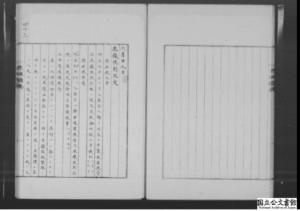

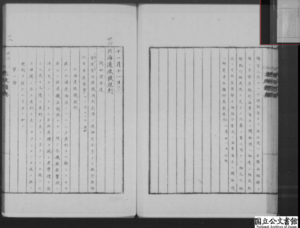

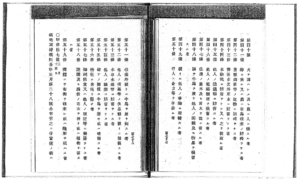

開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」4を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。

とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みています。どうぞご活用ください。

1 蝦夷地ヲ北海道ト称シ十一国ニ分チ国名郡名等ヲ定ム(1869年)

2 榎森進『アイヌ民族の歴史』(草風館、2008年)p381-388

3 『新北海道史』第3巻 (通説 2),北海道,1971. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9490704 (参照 2024-12-22)

4 「日本法令索引〔明治前期編〕」 https://dajokan.ndl.go.jp/

※アイヌ民族に関わる旧法令の現代語訳は、進行中のプロジェクトです。当時の法令を網羅的にお調べになる際は、上記の検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」などを合わせてご利用ください。