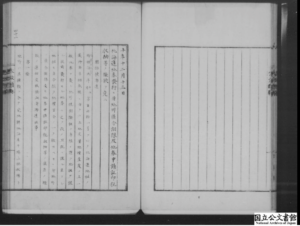

法令ID番号00801325

明治9年8月28日 開拓使無号達

廃止日:不明

https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00801325

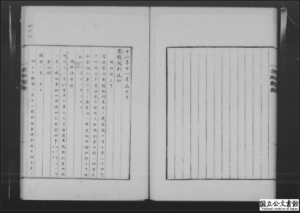

※以下と(ほぼ)同じ。誤字修正、送り仮名が補われ、文末が異なる。

法令ID番号01000165 明治8年8月28日 〔テス網並夜漁禁制〕https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=01000165

| 原文 | 現代語訳 |

|---|---|

| 無号 八月二十八日 | 無番号 1875(明治8)年8月28日 |

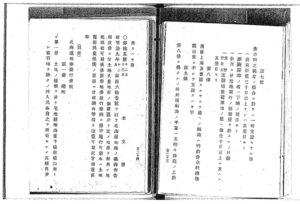

| 全道人民ノ営業ヲ盛大ニシ物産ヲ繁殖セシメンカ為各所ノ便益ヲ計リ諸般ノ方法ヲ設ケ之ヲ実際ニ勧誘シ漸次歳額増加セリ特ニ海産ノ義ハ既ニ三ケ年間出港免税ノ特典アリ合計凡ソ三十余万円ニ至レリ継テ東京大坂ニ在リシ産物会所及敦賀兵庫堺那珂撫養下ノ関石巻等ノ出張ヲ廃シタリ其歩合収入高毎歳五万円余ニ及ヒシモ今之ヲ収納セス且新開ノ場所ハ五ケ年免税ノ規則アリ実ニ此幸福ヲ被ムル者ハ従来ノ風習ヲ改メ一般其業ヲ励ミ専ラ国益ヲ起スヘキ筈ノ所東西諸郡ハ猶旧習ヲ存シ出稼ノ古体ヲ改メス却テ永住者ノ新ニ開業スルヲ阻隔スル等ノ義有之是カ為海産ノ鴻益ヲ拡充シ得サル廉少カラス就中鮭漁中テス網ヲ以川流ヲ横断スルノ習慣ハ上流ニ於テ営業スル者ノ妨タルハ勿論魚苗減耗ノ大害ニ有之西地方面ハ先年来皆之ヲ廃棄シタリ仍テ根室地方ニ於テモ自今禁止ノ旨ヲ布達セリ一般之ヲ遵守シ断然旧習ヲ改メ魚苗減耗ノ弊源ヲ除キ必ス営業ノ新旧ヲ論セス相共ニ協和シテ其業ヲ励ミ物産繁殖候様厚ク注意可致此旨告諭候也 | (開拓使は)北海道全体の人たちの営業を拡大し、また資源を増やす目的で、各地でそれぞれ有望な資源を調査し、利用規則をつくって、実際に運用を進めてきた結果、生産額は少しずつ増えている。 とりわけ水産業者に対しては、出港税の3年間免税措置のほか、産物会所(東京・大阪)や、敦賀(つるが、福井)・兵庫(兵庫)・堺(大阪)・那珂(なか、茨城)・撫養(むや、徳島)、下関(しものせき、山口)、石巻(いしのまき、宮城)などへの「出張」廃止の措置によって、本来なら毎年10万円におよぶ負担を軽減している。加えて、新たに漁場を開いた漁業者は5年にわたって免税としている。このように特別な優遇を受けている人(漁業者)は、それまでのやり方を改めて仕事に励み、ひたすら国益のために貢献する義務があるはずだ。 ところが、北海道の東部・西部を問わず、各地では今なお古い習慣が続いている。依然として「出稼ぎ」式の営業形態が続き、(場所請負制~漁場持ち制の時代から出稼ぎ者として経営者に雇用されてきた)「永住人」が自分で新しく漁場を開設できないなどの弊害が出ている。なかでも、サケ漁業者が「テス網」を川幅いっぱいに張ってサケを捕獲すると、上流域の漁業の妨げになるだけでなく、サケ資源に大損害を与えかねない。 北海道西部地域では、昨年までにこのような漁法を禁止し、今回、根室地方にも禁止令を出した。一般国民はこのルールを厳守し、古い習慣はやめてサケ資源減少の原因を取り除くこと。以前からの経営者であろうと新規参入の経営者であろうと区別なく、お互いに仲よくそれぞれの業務に励み、漁業資源がちゃんと繁殖するようにくれぐれも注意するよう、伝達すること。 |

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?

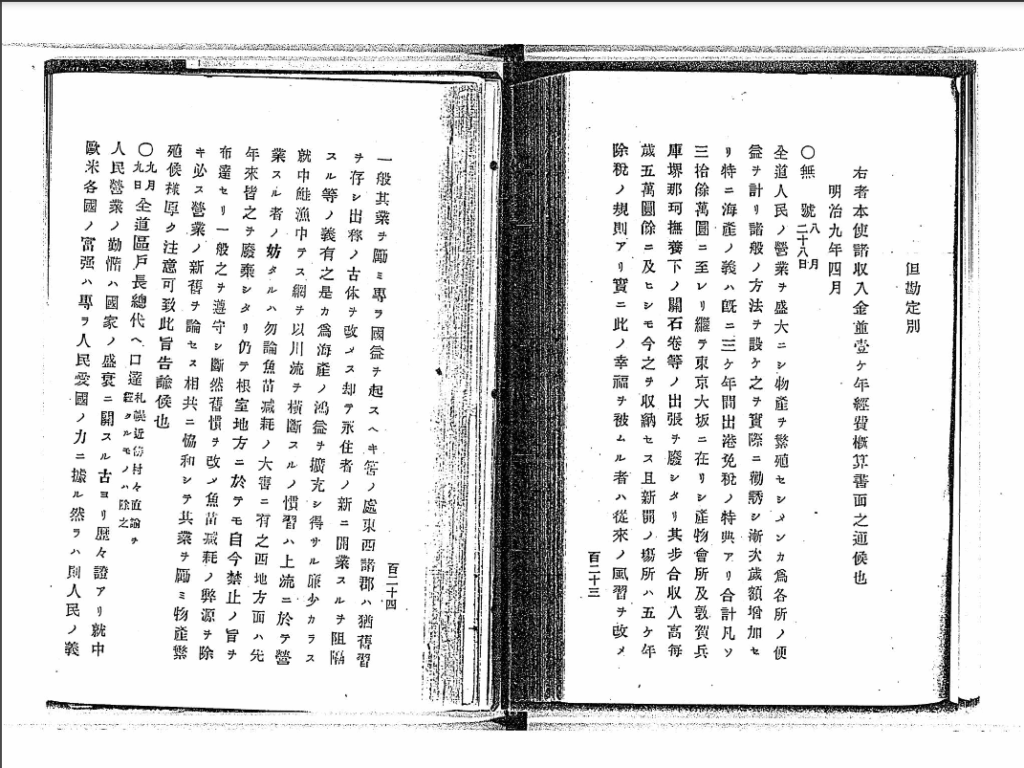

開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます(このページ冒頭の法令ID番号も、「日本法令索引 明治前期編」の分類に基づいています)。

とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。

当時の法令文には、先住民族に対する攻撃的・否定的な表現が数多く見られます。現代の私たちが読むと、人種主義に根ざしたヘイトスピーチそのものに映りますが、当時の日本政府による先住権侵害ぶりをあらわす「動かぬ証拠」として、あえてそのまま訳出しました。(平田剛士)